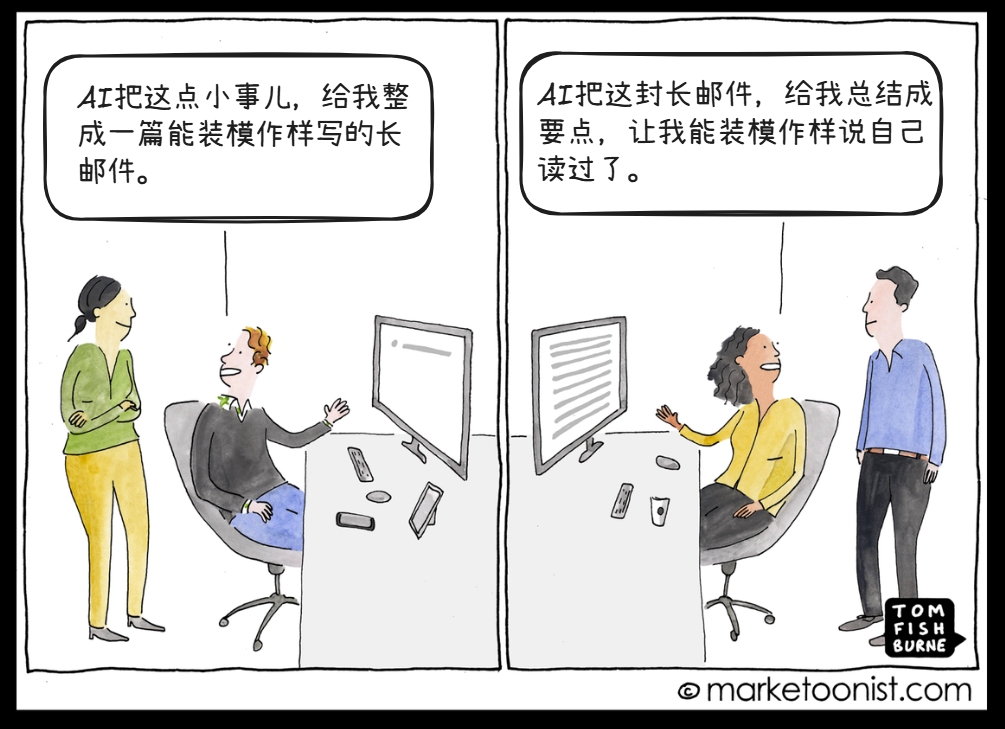

AI一定会改变未来人们的思维和工作模式,已经成为一种共识。But how?具体怎么改变,是众说纷纭的。有的说会用AI的人代替不会用的人,或者说未来一定是人机协作的,恐怕都流于表面。

红杉资本在2025年1月发表了一篇英文文章,叫做“随机思维”,我觉得他提出了一个非常好的视角。Z Potentials公众号用ChatGPT把这篇文章编译成中文,但也许是由于机翻的原因,不大容易看懂,我尝试用自己的话总结一下。

随机性是AI的最大特点。在AI时代,甚至信息的传输都不再是100%确定的。

随机思维,红杉资本总结为以下这句话(最难翻译的也是这句话):

The stochastic mindset moves us from having minimal leverage on a task and 100% certainty of its outcome to 100% leverage on a task and far less certainty on the exact manifestation of its outcome. This transition is the difference between doing something yourself and delegating a task to someone else.

随机思维将我们从对任务仅有微弱掌控力(但结果完全确定)的状态,提升至全面掌控任务却无法精确预判结果呈现的境界——这正是亲力亲为与授权他人之间的本质跃迁。

举个现实中的例子,有的senior自己写工作底稿质量很好,要逻辑有逻辑,要sense有sense。可是当他的scope扩张开始带团队,他就发现 junior 总是没他自己做得好。于是经常自己代替junior把工作底稿做好,把自己累死,整个团队的产出还不够高。他会把整个团队产出不够高的结果归因为junior能力不行,交付的结果总要自己反复检查或者擦屁股。他的解决方案是要求配能力更强的junior,或者自己手把手把小朋友都教得像他自己一样强。这是一种科学管理思维,确实能保证这份工作底稿质量是最高、最稳定的,结果是最确定。

有另一种思路,也就是随机思维的思路,就是在内心里接受了所有任务都有一定概率会干砸。所以他会着重在决策要接什么样的任务、什么任务要交给哪个junior干是最合适的、万一结果不如意是否有后手可以应对、通过观察每次junior的工作结果好坏来优化迭代他的决策模式。他会把精力和时间更多花在决策上,更少花在执行上。这才是随机思维,这样工作底稿的质量并不能保证就是最高的,一定会牺牲单次结果的确定性,但换来更高维度决策的质量。

随机思维的内核是承认世界本来就是不确定的,这种不确定性是不可消除的,AI只是让这种不确定性浮现。这就是跟科学管理思维最大的不同,不要追求归因的准确性和结果的复现性。

不要用战术上的勤奋,掩盖战略上的懒惰。

随机思维对团队的组织形式也会带来变革。未来的组织形式,是一群善于应对不确定性的人做决策、AI进行执行和拿到结果;而不是由少数上级决策,多数下级执行的金字塔结构。

比如打仗,最早拼的是谁的武力强、射击更有准头。有了更高级的武器,谁还拼射击啊,而是看谁能像粟裕这样在有限信息的情况下调兵遣将打赢淮海战役。

比如投资,1900年的时候,道琼斯发明的技术分析理论,用数据和指标来认识股票的涨跌趋势。当时的股票报价都是非常手工的,道琼斯发明了波浪曲线、发明MACD金叉指标等,然后让一群徒弟手工算。80年代以来的信息科技和电脑程序交易的发展,连小白随便打开一个炒股软件都能看到所有这些指标了,现在拼的就是策略了。

AI时代,团队里每个人都要变成粟裕,不需要神枪手了;团队里的每个人都要变成道琼斯,不需要算得又快又准的徒弟了。

正如红杉资本最后所说的:Less line workers and more creative artists and strategic managers. 更多创意和战略,更少流水线工人。

发表回复