分享过去几年的经济学研究,真实世界数据会给我们更有趣的,有时甚至是反常识的结果。

(一)

美国关税究竟是谁在承担?

贸易经济学有一个指标叫做关税传导率pass-through rate,反映的是增加的关税税率有多少比例最终传导至终端消费品的价格上,换句话说,就是本国消费者最终承担了多少。

2018年美国就打过一次贸易战。当时美国对包括洗衣机、太阳能电池板、铝、钢以及约3620亿美元的中国商品在内的产品征收了10%至50%不等的进口关税。作为回应,加拿大、中国、欧盟和墨西哥也对美国产品实施了报复性关税。一项哈佛大学和国际基金组织IMF的研究,把2018年的数据跑了一次回归分析[1]。

研究通过观察边境价格和零售价格的变动,来确定关税的最终承担者。如果外国出口商将未含关税的美元报价下调的幅度接近关税本身的幅度,那么关税的负担主要将由外国承担。否则,美国进口商(需支付未含关税的价格加上关税)在采购外国商品时面临更高成本,而零售价格的反应则成为关键,决定这一额外成本最终是否由美国消费者承担。

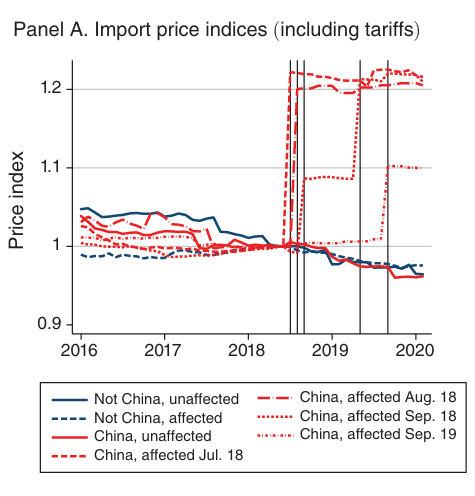

从下图可以明显看出,在征收关税前的四年里,所有七个商品类别都呈现出非常相似且略带通缩的趋势。那些从未被关税针对的产品在2018年、2019年乃至2020年初仍延续这一趋势。相比之下,加征关税的商品类别,其含税价格都出现了明显的上涨,涨幅仅略低于关税税率的水平,而未加关税的商品价格维持了原来的趋势。

回归分析的量化结果如下:

1. 美国进口关税的传导率为94.3%。数值负的0.057 意味着每加征1元,外国出口商未含关税的美元报价下调0.057元,剩下的0.943元会反映到零售价格上涨中。回归结果跟上图的直观感受是相符的,关税绝大部分是由美国消费者承担。

2. 其他国家对美国实施的报复性关税的传导率仅为67%,小于美国关税的传导率。即外国进口商承担67.1%,美国出口商承担了32.9%。

这就是一开始中国在4月4日强势反击34%关税的理由。当然,这个分析在34%关税的时候还有意义。后来关税一路提到145%的时候,传导率已经没有意义了。

作为外国出口商来说,是不是也可以对自己商品的定价有更多信心呢。

很多中国企业,还没学会资本家怎么挣钱。

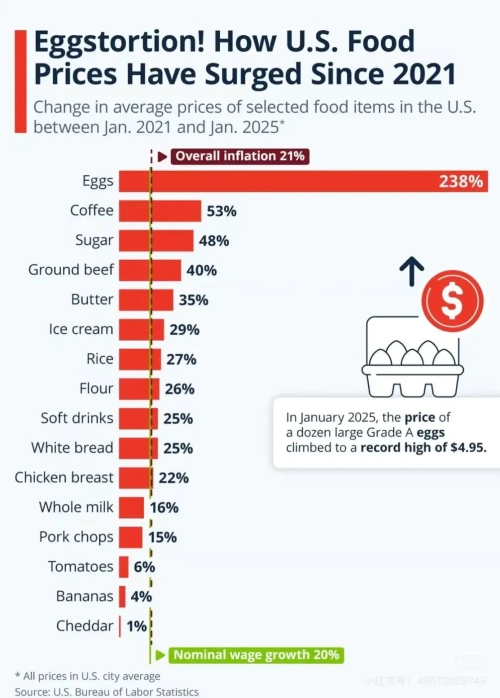

特朗普加关税后,最先涨价的不是从中国进口的服装、小家电和日用品,而是鸡蛋。美国的鸡蛋的进口量仅占全国消费的极小部分(通常不足5%),其生产把持在Cal‑Maine Foods等几个美国本土鲜蛋生产商手里。禽流感影响了供应链,他们的涨价非常坚决。结果是:禽流感不仅没有让Cal-Maine的利润下降,还增长了5倍!

反观2018年国内非洲猪瘟时,部分地区养殖户恐慌性抛售生猪,导致市场供应短期内增加,猪肉价格反而下跌。

为什么美国鲜蛋生产商的利润能大幅增长呢?

假设单个鸡蛋成本9元,原来的售价是10元,利润率10%。总销量10件,厂商获得利润 (10元 – 9元) * 10件 = 10元。现在外部环境冲击了供应链,单个鸡蛋成本从9元翻倍变成了18元。资本家是不会只满足于10%的利润率的,他会把定价翻两番,从10元提高到40元。尽管这么高的价格市场没办法全部消化,可能只能消化30%,厂商获得利润 (40元 – 18元) * 3件 = 66元。

利润整整多了6.6倍。

风浪越大,鱼越贵。卖鱼佬都知道的道理。

这对社会是好事吗?不是,因为有7个人没有鸡蛋吃了,3个有鸡蛋吃的人要花4倍价格买鸡蛋,没卖出去的鸡蛋全部倒进河里。

这才是资本家应该有的狠劲,这才是锋利的镰刀。

作为对比,面对关税带来的供应链影响,有多少中国的出口商,会这么坚决地加价?有多少中国制造商,会不惜把商品倾倒到太平洋里?几乎没有。

现在还有不少中国出口商,手里囤着关税之前运到美国的货,但仍然用原来的价格卖。他觉得这部分货成本有优势,可以更快卖出去,非常开心。

这手牌要是这么打,真的是太可惜了。

资本家挣的钱,从来不是成本加成的利润,也不是多卖一个商品挣的钱,而是市场震荡带来的供需结构性机会,这种结构性机会的利润会比平常卖商品的毛利还要高百倍、千倍。

(二)

贸易带来更好的福利吗?

贸易对买卖双方是双赢,理论基础是大卫·李嘉图在1817年提出的比较优势理论。

大卫·李嘉图认为,国际贸易的基础是生产技术的相对差别,而非绝对差别)。每个国家都应根据“两利相权取其重“的原则,集中生产并出口优势地位最高的商品,进口其优势地位相对较低的商品。要进口的商品仍然是优势,只是优势的领先程度没有其他商品高。

这就像社会的专业化分工合作,如果你擅长写代码,那你应该全职写代码,而不要自己种田打猎织衣服盖房子——即便是你种田也比一个普通农民的产量高,你也不应该去种田。

尽管自李嘉图提出至今已接近200年,比较优势理论仍不失为指导一般贸易实践的基本原则。Paul Samuelson说,如果经济学有一个最重要的真理,那就是比较优势理论。

即使理论上非常好理解,实践中人们经常会忘记这件事情。

比如,“外面餐厅吃饭要30块钱,我自己买菜做饭10块钱就吃得很好,为什么我不自己做?”

比如,“某个事情找外面的公司干要收费5万,这也不是rocket science,公司内部找个人来干一个月,为什么要多花钱?”

比较优势进一步推导,由于先进国家的资本禀赋更好,落后国家的劳动力禀赋,国际贸易会让强国的资本获益,强国的劳动力变得贫困;让弱国的劳动力获益,弱国的贫困人口会变少。

然而,来自IMF的经济学家Topalova,用印度的实证数据反对了这个推论[2]。

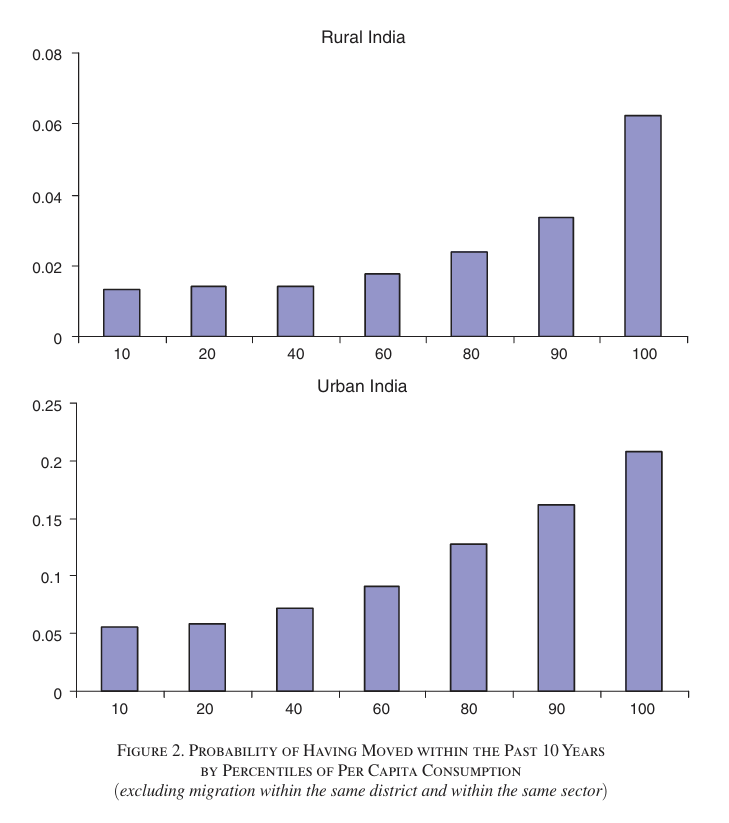

Topalova用双重差分法difference-in-difference,研究了印度不同地区贸易开放程度和贫困率的相关性。按照上面的理论,印度作为弱国,贸易越活跃,应该降低其贫困率。但是实证结果,却是相反。作者发现,在印度越是开放贸易的地区,贫困率下降得越慢。

尽管在1990年代,印度城乡地区的贫困程度都显著下降,但在那些就业集中于受到较大关税削减冲击行业的农村地区,贫困减少的幅度明显较小,消费增长也较为缓慢,远低于那些较少受到冲击的农村地区。该发现在控制非关税壁垒(NTBs)及其他同期改革因素的多种稳健性检验下依然成立。其影响幅度是显著的:平均而言,一个关税未发生变化的农村地区,其贫困率下降了14个百分点;而在一个受到平均程度关税削减冲击的地区,贫困率仅下降了11至12个百分点。相比之下,对平均消费的影响要小得多:与未受到关税削减影响的农村地区相比,那些受到平均水平贸易开放冲击的地区,消费增长大约低了3至4个百分点。而且,最贫困群体的消费增长受到的冲击更为严重。

这真是一个啪啪打脸经济学理论的实证结果。

Topalova这篇论文在2010年发表以来,在Google Scholar上被引用超过1100次,是国际贸易领域一篇重要的论文,因为她提出了一种用difference-in-difference对贸易的影响进行实证研究的方法。但是她的结论也有不少争议,有人认为在控制其他因素后,贸易自由化对贫困的影响可能并不显著。其他区域国家也有过相反的实证结果。联合国亚太经社会(UNESCAP)用Topalova的方法,分析了泰国加入WTO后的贸易自由化对贫困的影响[3]。跟印度的结论不同,泰国的贫困减少主要集中在受贸易改革影响较大的省份,劳动力流动性被认为是其中的一个关键因素。

回到本节最开始的问题,贸易带来更好的福利吗?

答案是:从整体上,Yes;但是在内部分配和流动上,不一定。

(三)

减税能刺激经济增长吗?

减税降费能激发市场主体活力,进而支持经济恢复和增长。人们已经把这件事情当做一个常识。

历史和实证数据真的支持吗?还真不一定。

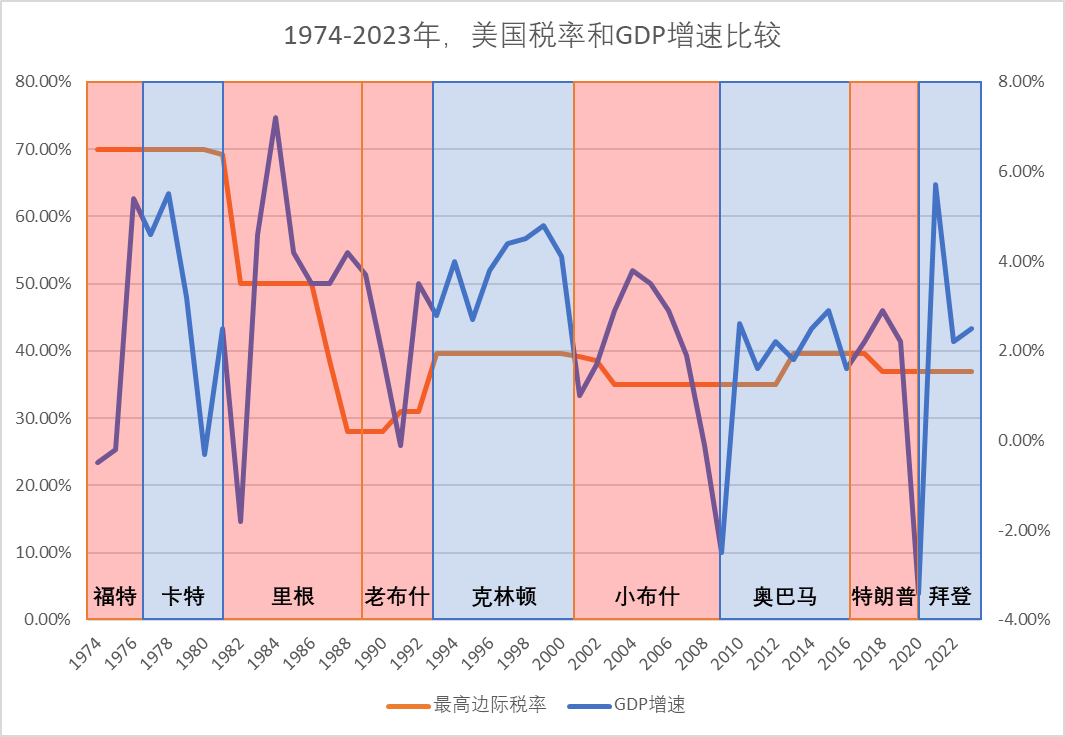

我们来看看美国历史的数据。蓝线是 GDP 增速,红线是税率。可以看到,红蓝两条线并没有明显的反比关系,甚至在有些历史时期,两者还是同向变动。

来源:Tax Policy Center[4], Fortunly[5]. linjunkai 整理

1981年,里根上任总统,他的经济观点非常共和党,跟现在的特朗普很类似,主张实行自由企业制度,削减政府开支,降低所得税率。1981年推行的减税法案规模是美国史上前所未见的,最高边际税率从70%下降到30%左右。

但是,美国经济在1981年7月开始急剧的衰退,并在1982年11月降到谷底,衰退几乎打破了大萧条的纪录。

随后美国经济又很快复苏。这是减税的原因吗?并不见得。1983年,里根发布了著名的“星球大战计划”,大幅增加军事预算,使得政府预算赤字达到前所未有的地步。这推翻了他竞选时削减政府开支的承诺。美国经济因此强力复苏,GDP增速从-2%涨到7%,一直持续到苏联解体,美国经济增速又掉下去了。整个阶段,经济走了一个“人”字形,以衰退结束。

我们往后看,好像有个规律:克林顿时期加税,没让经济增长放缓;小布什减税,经济走了倒V型,以08年金融危机结束;奥巴马加税,经济增长也没跌;特朗普减税,任期末尾倒是以经济下跌结束。[6]

预测下第二任的特朗普,如果他仍然要效仿里根,前半段的经济很可能会走一个深V,两年后(也就是2027年)再用军备竞赛和国防开支把前面的烂摊子一把扫到地上。

2012年,也有一名共和党人要学习里根,就是堪萨斯州长布朗贝克。他发起了“大堪萨斯减税实验”,每年减税10亿美金,并为20多万名企业主削减了所得税。然而,减税后堪萨斯州的经济增长一直低于历史平均值,也低于其他州,还导致州财政收入大幅下降,基础设施和教育支出被砍。2017年,堪萨斯州立法机构终止了这项减税实验。[7]

当然,我觉得共和党人的运气也比较差,经济下滑倒不是跟减税直接相关,有其他的影响因素。

人们常误以为减税必然带来经济增长,但历史经验表明,二者并无必然因果关系。

(四)

那,还剩下啥?

科技能带来经济增长吗……全村的希望只剩下科技了吧。AI是中美都必须占领的制高点。

请听下回分解TFP(全要素生产力)吧。

参考文献:

- Cavallo, Alberto, Gita Gopinath, Brent Neiman, and Jenny Tang. 2021. “Tariff Pass-Through at the Border and at the Store: Evidence from US Trade Policy.” American Economic Review: Insights 3 (1): 19–34.

- Topalova, Petia. 2010. “Factor Immobility and Regional Impacts of Trade Liberalization: Evidence on Poverty from India.” American Economic Journal: Applied Economics 2 (4): 1–41.

- UN.ESCAP “Trade liberalisation and Poverty: Evidence from Thailand“. Institutional Repository – ESCAP. ESCAP. 2018.

- Tax Policy Center. “Historical Highest Marginal Income Tax Rates“

- Fortunly. “US GDP by Year: A Century of Essential Facts (1920-2025)“.

- Abhijit Banerjee, Esther Duflo. 2019. “Good Economics for Hard Times.” Penguin Books.

- Gleckman, Howard (June 7, 2017). “The Great Kansas Tax Cut Experiment Crashes And Burns“. Forbes. Retrieved November 20, 2018.

- NPR. 2022. “FACT CHECK: Do Tax Cuts Grow The Economy?“.

发表回复