在当今的网安框架中,多因素认证(Multi-Factor Authentication, MFA)已经成为提升账号安全的金标准。再加上网站又有网络安全审查、实名认证的监管要求,于是很多网站强制账号绑定手机号,并启用手机验证码登录。

但是,我一直呼吁,强制要求账号和手机号绑定,是损害账号安全的。

今天终于出现一个现实中击破账号安全的例子。

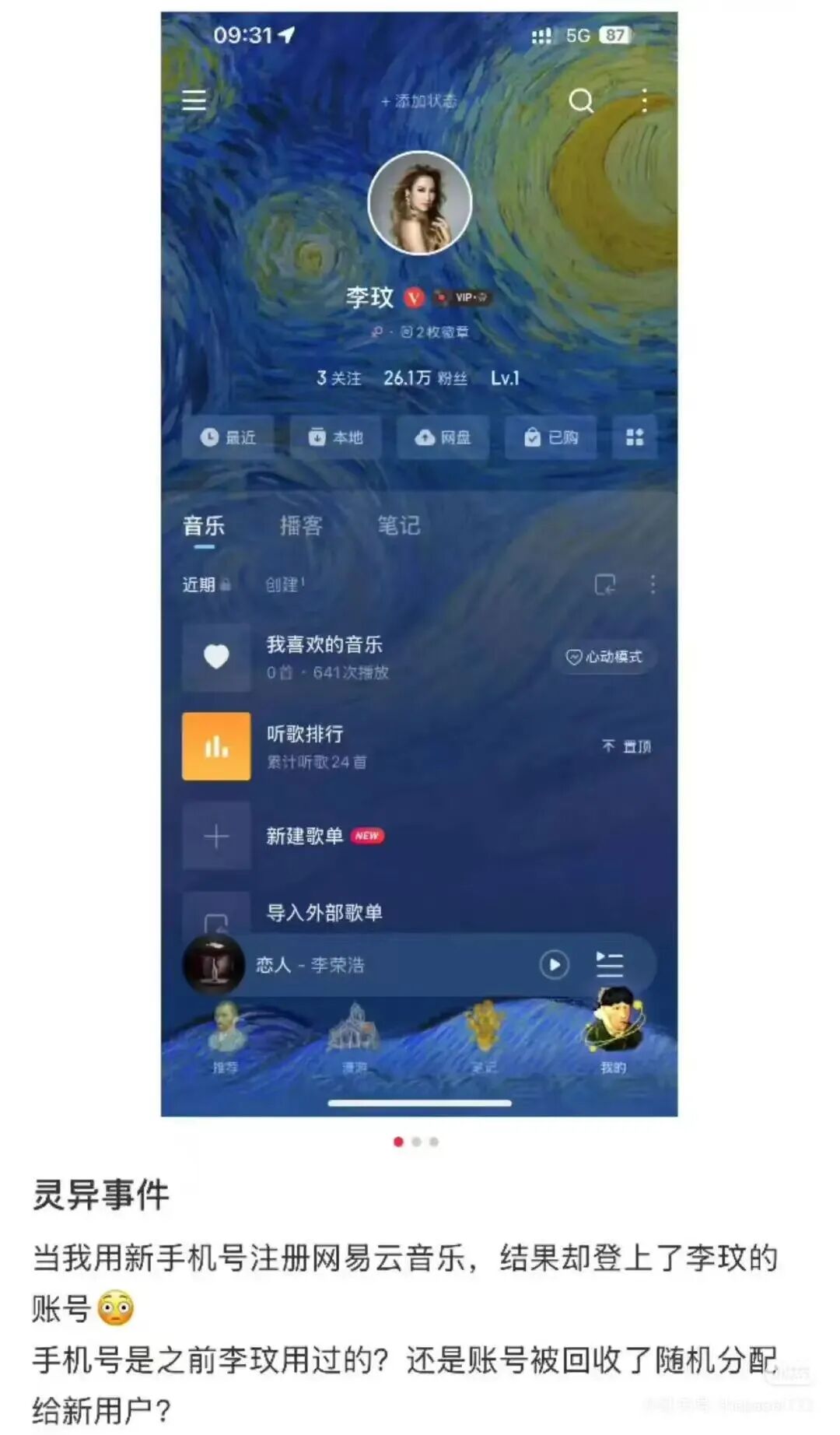

根据九派新闻的报道,有网友使用新办理的手机号注册网易云音乐时,通过短信验证码直接登录了歌手李玟的账号。

登录后界面显示:账号名为“李玟”,拥有26.1万粉丝、2枚徽章。收件箱内有大量未读粉丝私信,内容多为近期(2025年9月-10月)的悼念留言,如“永远爱你”“Coco,回来好不好”等。

记者就此事咨询网易云音乐人工客服,对方表示,经核查,问题原因是团队为艺人账号绑定的手机号,被运营商二次放号所致。

一个人知道用户名密码,他不能直接登录;一个手机,它能登录。

这是所有权的异化。这个账号不再属于你,这个账号属于手机号,属于电信运营商了。

衡量网络安全和个人信息安全的维度,有两个维度,一个是技术性安全,一个是社会性安全。这两者是一个跷跷板,前者高了,后者就低。但是在行业里,人们过度关注技术性安全,而忽视了社会性安全。

技术性安全想象的是一个随机的黑客,他用随机的方式如何能攻破你的密码。在这种假设下,以下几种技术手段:

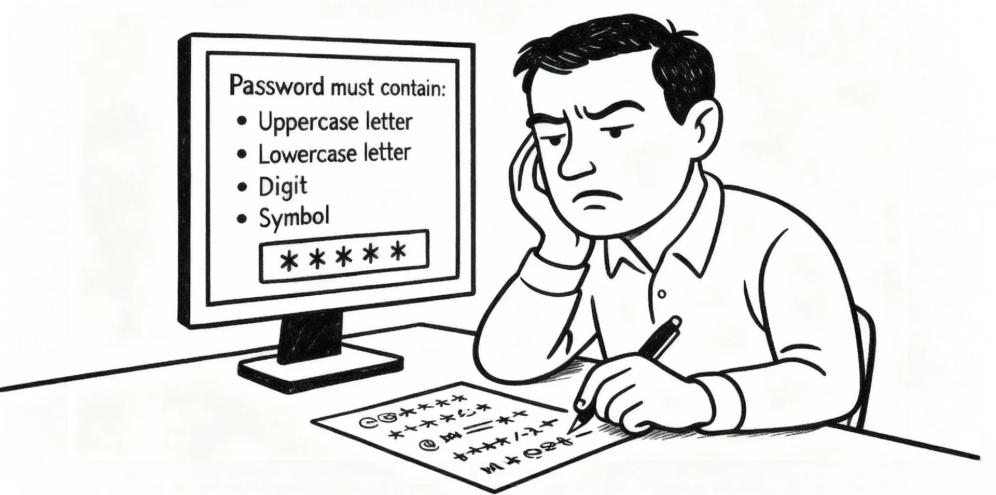

- 密码复杂度要求,比如说必须包含数字、大小写字母、符号,长度不低于8个字符;

- 定期更换密码,不能跟之前的密码类似;

- 多因素认证MFA;

- ……

很多人根本记不住这么多网站的密码。现在人们普遍有几十个账号,不同网站的密码长度要求,定期更换密码的周期不同。输入密码成为用户登录网站最大的挑战,要使用自己的账号,感觉想要高考一样,答对的才能过关。

你可以看网络上有多少人抱怨这个事情。密码太多、太复杂,记不住并频繁走找回流程,即便密码“正确”(用户记忆中的正确),仍被系统拒绝。我自己也经常发生:忘记密码-重设密码-新密码不能和旧密码一样的死循环。

结果呢?

我已经见过无数的人,会找一张纸,把各个网站的密码用明文记下来一个小本本里,甚至用便利贴贴在电脑屏幕边上。

我请问,把人逼成这样,真的提高了账号安全吗?

黑客都不用技术,只要找个阿姨拿到这张密码纸就好。

毫无社会性安全,都不用复杂的社会工程学攻击。

技术性安全和社会性安全就像统计学中的Type I Error误拒风险和Type II Error误受风险是跷跷板一样此消彼长。技术性安全给黑客提高的难度,也给用户提高了难度。用户为了平衡这个难度,就会在其他方面牺牲安全性。

而网安行业大佬们,好像从来没有从用户心智负担这个角度出发,考虑怎么避免让用户记不住密码。

当他们跟我说为了账号安全时,这个账号到底还属不属于我?

发表回复