1986年,卢卡斯影业的计算机动画部被乔布斯收购,成立皮克斯动画工作室。在近10年的时间里,皮克斯工作室靠乔布斯老板每个月的支票支撑生计。内容来自《孵化皮克斯》,作者劳伦斯·利维在1995年加入皮克斯,担任战略和CFO,主要运作皮克斯的IPO。他回忆了皮克斯做出《玩具总动员》和 IPO 前后的重大战略决策。

(一)

1995年的皮克斯,有四个业务。软件业务、商业动漫广告、动画短片、动画电影。劳伦斯是这么分析这四项业务的。

一、软件业务。

RenderMan是用来绘制电脑图像的软件程序,能渲染高质量的图片,颜色、光影的质量和细节都堪比照片。在业内有极高的声誉,还获得了“奥斯卡科学与工程成就奖”。这不是为消费者开发的产品,它的目标客户是特效公司、广告公司、制片工作室、电影公司,以及使用电脑动画制作高端特效的专业机构。总共只有50家大型工作室在日常工作中会用到它。只有50家重点客户——这意味着这款软件的市场容量很小。这款软件的平均售价是3000美金,只适合于高成本电影和一些想阐述某些理念的商业广告,否则客户不会采用这款软件,因为太贵了。在销量好的年份,可以卖出1000份RenderMan,年收入有300万美元。

RenderMan不太可能有爆发性增长,有些年份销量高些,有些年份低一些。劳伦斯要砍掉这款正在为公司挣钱的业务。他跟乔布斯说:我担心这款软件会让我们分心,我们现在让最优秀的工程师来为客户提供服务。我们应该把RenderMan留在皮克斯内部使用,无论我们怎么使用RenderMan,它与企业发展战略或上市都没有关系。

与其销售RenderMan软件,皮克斯选择了销售“动态模煳”专利,微软和硅图向皮克斯支付了超过1000万美元的专利授权费——还不用投入工程师和售后。

二、动画广告。

团队有六七名成员,为类似李施德林漱口水、趣多多等品牌制作小段商业广告。动画广告业务不仅零星而且难以预测,而且预算少的令人难以想象。制作一段30秒的动画广告能获得12.5万美元收入,但需要一个3到4人的小团队用大约三个月的时间才能完成。这笔钱只能勉强覆盖成本赚一笔小钱。如果成本预估错误或者出现意外情况,利润就被彻底抹掉了。在这个行业里,很多人都在为生计发愁,入不敷出。客户之所以信任皮克斯,是因为名气响,也很喜欢高品质的动画,但要价也很高,导致皮克斯往往接不到活。

动画广告业务为皮克斯带来的收益是很小的,几乎没有利润。作为一家公司的发展战略,动画广告是死胡同。

三、动画短片。

1986年《顽皮跳跳灯》是皮克斯的首部动画短片,曾获得“奥斯卡最佳动画短片奖”提名,之后每年都推出一部动画短片《独轮车梦想》《锡铁小兵》等,《锡铁小兵》获得“奥斯卡最佳动画短片奖”。问题是,动画短片没有商业价值,他们出现在商业展览和电影节上,有时候也出现在电影片头,但它们赚不了钱,甚至都没有必要做市场分析,因为根本不存在这样的市场。对皮克斯而言,动画短片的制作成本相当高,也不是检验和发展技术及故事脉络的手段。

四、动画电影。

起源于1991年和迪士尼签订的12页半的协议,由迪士尼出资和出品,皮克斯为迪士尼制作三部动画电影。协议期间在第三部电影发行六个月后终止。第一部电影《玩具总动员》将于1995年11月发行,距离协议签署已经过去四年。值得说一句,动画CG作为一种新兴技术,它的技术难题也给电影故事的讲述带来难题。这部电影选择玩具,而不是人或者动物主题,是因为玩具的材质是塑料的,有着匀称的表面,没有差异,没有皮肤,没有随着每个动作起褶皱的皮肤。玩具的几何形状更容易用电脑进行制作。出于同样的原因,这部电影的开场发生在安迪的卧室。这间卧室是正方形的,床、梳妆台、风扇、窗户、门等物体的几何形状都比户外物体更加明显,他们更容易画,也更容易上光。

协议期间,皮克斯动画制作部门只能独家给迪士尼提供服务。皮克斯不得将它给迪士尼呈现过的新片构思提供给其他公司,纵使迪士尼已经拒绝了这些构思。皮克斯作为制作方,除了迪士尼前期提供的费用以外,还能获得一定的电影票房收入减去迪士尼的成本和费用后,按照收入不同有7种不同的分成比例等级。按照测算,皮克斯最终获得的收益比例只有不到10%。用当时最好的动画电影票房做测算,《美女与野兽》票房3.4亿美元。那么如果《玩具总动员》的票房也能达到这个水平,皮克斯能拿到1700万美元,在4年制作周期内平摊,每年收入400万美元。——对皮克斯而言,做出一部史上票房第三高的电影,利润也几乎为零。而且制作一部真人电影只要一两年时间,而制作一部动画片则需要四五年时间,这意味着动画片制作商的平均年收益要低得多。

这就是好莱坞做生意的方式。迪士尼响皮克斯投资拍三部电影,而作为交换,它完全将皮克斯与自己捆绑在一起,似乎迪士尼无须收购皮克斯,就已经获得了皮克斯的所有权。从好莱坞律师看来,皮克斯是幸运的,它在没有任何业绩记录的情况下获得了一份能够为电影制作提供资金的协议,而这些独家经营权条款正是皮克斯为迪士尼承担这种风险所付出的代价。这只是好莱坞与后起之秀打交道的标准方式,无论是音乐领域或者娱乐业的其他领域,都是这样的。

新的增量是:家庭录像带市场。很多家庭电影,他们不想在电影院直看一次,而是重复看多次,人们买一盒录像带花30到40美元,也可以从百事达租录像带。这个收益将比电影票房大得多。家庭录像带正在将动画片变成一门大生意,比想象中还要大。皮克斯将进入一个数十亿美元的家庭录像带市场,这个故事投资人会喜欢的。

(二)

还有一个可能的增量:真人电影?劳伦斯和乔布斯向二十一世纪福克斯的前主席乔·劳斯学习了好莱坞真人电影的商业模式。

乔·劳斯:请把拍电影想象成一种投资组合业务,一家电影公司每年都会拨款拍摄一系列的电影,包括中小成本电影和高成本电影。然后,我们同样做市场推广,为每一部电影分配推广费用。我们发行这一系列电影,希望能创作出足够卖座的电影,弥补那些票房不佳的电影。一个组合里可以有6部电影,也可以多达15到20部,取决于年份、电影公司规模、融资方式和其他因素而定。我们并不知道那部电影会卖座。我们往往认为自己知道,但实际上并不知道。预测哪些电影可以脱颖而出是件很困难的事情。有时候,你知道大明星能确保开门红,但即使如此,你也无法知道这部电影最终会有什么样的票房表现。所以,这既是一种融资策略,也是一种创新策略。当然了,我们也想尽量拍出最有创意的电影,但做好正确的影片组合才是最重要的。电影制作不是一个好行业,光靠发行新电影是难以取得成功的,赚钱的都是老电影。当一部电影在够内外影院上映过后,它就进入电影公司的影片资料库。如果它是一部好电影,它会被人们长年累月重复观看。主流电影公司的利润和持续价值都来源于他们巨大的影片资料库。这些资料库的价值无法精确科学地评价,但只要看看好莱坞主流电影公司的市值,你会知道它有多重要。

摘自哈罗德·沃格尔所著的《娱乐产业经济学:财务分析指南》:

在很多人的想象中,没什么事情比拍电影更有趣、更有利可图。毕竟,《星球大战》的初始投资只有1100万美元,而它上映头四年的收益超过1.5亿美元。尽管如此,在很多情况下,投资电影所带来的唯一回报也许是自我满足感,而不是金钱。你所看到的东西不一定是你所得到的——世事皆如此。实际上,在每10部主流院线电影当中,平均有6到7部电影被广泛视为无利可图,还有1部不赚不赔,只有2部能盈利。

历史经验表明,在筹集电影制作资金时,常见的以股权为基础的发行方式一般来说并不是一种特别可行的方法。除非股票市场有着狂热的投机欲望,否则,新成立的电影公司通常要经历一场长期的、痛苦的、代价高昂的障碍赛。经验表格,严格地从股票市场投资者的观点来看,大多数小成本电影初始普通股的发行除了提供有形回报之外,至少还给很多投资者带来了噩梦。

劳伦斯和乔布斯的思考是这样的。如果要做真人电影,就不能一年只拍一两部电影,而是每年都要拍一系列电影,最后形成电影资料库。但动画片不一样,皮克斯现在做一部要好几年,甚至连迪士尼每年也只制作一两部动画片。皮克斯的动画制片人艾德说:动画片的可控因素更多,可以通过分镜头脚本、角色建模、动画测试等过程一遍一遍地重复这个故事。如果这个故事或角色不够好,我们可以把它更换掉。真人电影缺乏这种灵活性,电影拍摄好之后,你就只能使用现有脚本了。所以很多电影都不太成功,并不是说电影制作人想拍摄那些差劲的电影,而是他们不得不根据已经拍摄好的片段制作电影。而且当所有场景都被拆除,而且演员和幕后工作人员已经接着拍下一场景时,要重新讲述故事是很困难的。皮克斯的分镜头脚本方法对真人电影有帮助吗?有,但不多。

乔布斯:真人电影和动画片两个行业截然相反。如果皮克斯必须要发行一系列真人电影,那么,那些不卖座的电影可能损害皮克斯在动画行业的名声。专注于动画娱乐行业是皮克斯唯一的选择。

(三)

好莱坞律师Sam有电影发行收益的预测模型,这种模型是对外保密的,要用这个模型来为客户提供咨询服务。不过这个模型只适用于真人电影,动画片可能有所不同。如果皮克斯想向前发展,就必须要拥有自己的财务模型。劳伦斯向Sam索要了这个模型,但不需要他的真人电影的原始数据;另一边向迪士尼索要跟动画片相关的片段数据,对模型进行调整。这样拼凑出一个粗糙、简陋但是属于皮克斯的动画片财务运作模型。这个模型中包括电影公司获得多少票房收,电影营销成本控制在什么程度才是合理的,电影要在何时进入录像带、电视和其他媒介市场,电影的收益如何,电影制作预算和利润分成方式对收益的影响,以及其他大量细节。

这个模型揭示了为什么电影公司通过股票市场融资很困难。投资人喜欢收益平稳增长,但电影公司的收益存在巨大的波动,只要电影票房业绩发生细微波动,整部电影的盈利能力就会消失殆尽。而且,动画片还有额外的问题,就是”维持成本“(或者人员闲置成本)。

“维持成本”指的是电影公司在没有制作动画片时,仍然需要给员工支付工资。在真人电影领域,这个问题根本不存在,因此从制片人、导演、演员、摄像、临时演员到其他人员,整个剧组都是为了拍电影这个唯一目的聚在一起,他们只有在参与电影拍摄的时候才拿工资,拍摄一结束,他们就会解散,公司再也没有义务向他们支付工资。

有几种解决方案:

乔布斯认为是工作量的安排问题。但是工作量是难以预测的,取决于剧本开发的进度。如果同时有多部动画片,可能会更好一些。

艾德提出在不做动画片时可以做更多研发工作,攻克一些技术难题,比如动画片中人物和动物的皮肤、毛发,还有水和风等自然元素。但这样会打乱经营计划。

劳伦斯考虑,做多元化,就像迪士尼一样。但这不是一家初创公司能干的。

总的来说,动画片公司风险是很大的。

(四)

劳伦斯设计出的商业计划书,包含四大核心措施。

首先,要提升皮克斯的收益分成比例。按照皮克斯与迪士尼现有协议的利润分配方式,皮克斯都无法成为一家能独立发展的企业,皮克斯实现其目标的最低利润份额是50%。

第二,为了提升分成比例,皮克斯必须愿意投入,承担很大一部分电影制作费用。——一部动画电影1亿美金的制作费用。需要募集到至少7500万美元的电影制作费用。

第三,增加产能,扩大规模,提高每年产出的动画电影数。四年一部是不够的。

第四,要打出皮克斯品牌。

当时美国股票市场火热。1995年8月,网景公司Netscape上市。网景公司营业收入1500万美元,亏损400万美元,上市市值超过20亿美元。PS倍数超过100倍,这是疯狂的资本时代。皮克斯的《玩具总动员》如果大卖,就有2000多万的收入,乔布斯把它定位为科技公司,也从资本市场上融一些钱。所以必须在当年《玩具总动员》上线的同时,IPO打出去,融到足够的资金,完成后面的电影。机不可失。皮克斯讲的融资故事:我有好技术,我有好片子,相信我未来能有产能的。

IPO要找投行,乔布斯一开始就想要找高盛和摩根士丹利。劳伦斯一开始觉得这两家投行是不会接这个业务的,因为风险太高了。这两家投行的硅谷主管分别到访皮克斯公司,乔布斯跟他们进行了路演,竟然都表示很有兴趣。皮克斯公司里有一间放映室,坐在沙发上,关掉灯,观看demo。但是高盛回去跟同事交流后,表示想再等等,迪士尼协议的有效期增添了太多不确定因素,还是等到收入明显增加再来。摩根士丹利也拒绝了。劳伦斯找到了别样的路——中小投行,比如,《娱乐产业经济学:财务分析指南》的作者哈罗德·沃格尔所在的投行。最有名的投资人,并不一定是最懂一家公司价值的投资人。

1995年11月22日,《玩具总动员》首映;11月29日,皮克斯在纳斯达克上市,以7亿美金的估值融资1.4亿。收盘市值达到15亿美元,翻了一倍。1995年当年营收1200万,净利润160万,PS上百倍。

💡 皮克斯1995 IPO路演/招股书的核心要点

(一)技术与创意的独特结合

- 皮克斯强调自己是计算机动画与故事叙事的结合体,兼具硅谷科技公司和好莱坞创意公司的特质。

- 拥有自主研发的RenderMan软件,被迪士尼和ILM等广泛使用,展示了商业潜力。

(二)《玩具总动员》的巨大潜力

- 世界首部全计算机动画长片《玩具总动员》,由迪士尼发行,计划于1995年感恩节上映。

- 路演中反复强调这是行业“第一次”,类似“划时代的事件”,并展示了市场对儿童动画长片的巨大需求。

(三)与迪士尼的战略合作

- 皮克斯和迪士尼签订了长期的 合作发行协议:迪士尼负责市场与发行,皮克斯负责创作。

- 路演特别强调这是稳定的、互补的合作,能保证影片的全球票房与衍生品渠道。

(四)商业模式与未来收入来源

- 当时皮克斯的营收来源包括:

- i.动画长片票房分成

- ii.RenderMan软件授权

- iii.广告短片与技术服务

- 招股书中强调皮克斯将依托电影成功,逐步进入“系列化 IP + 授权衍生品”的模式。

(五)财务与成长故事

- 1995年上半年收入约1500万美元,尚未盈利。

- 但路演中强调《玩具总动员》一旦成功,将为皮克斯带来稳定现金流和品牌价值。

- 发行价22美元对应估值约6.3亿美元(上市当日被市场推高到12–15亿美元)。

当年,皮克斯的IPO路演不是在卖财务数据(因为营收基数很小),而是在卖一个 “第一次:全计算机动画长片 + 与迪士尼长期合作 + 技术壁垒” 的未来故事。这套叙事跟后来互联网公司“卖未来潜力”很像,所以才会导致IPO当天股价翻倍。

(五)

《玩具总动员》火了之后,皮克斯开始考虑修改跟迪士尼的协议了。迪士尼的协议虽然很霸道,但是这也是皮克斯必须要交的一笔学费。没有这笔学费,也就没有《玩具总动员》,也就没有皮克斯后来的故事。面对巨头剥削性的协议,要用一种平常心对待。

协议的修改,首先要提升分成比例。目前迪士尼是独家发行,未来可能与任何一家主流电影公司签约,包括迪士尼、环球影业、派拉蒙、华纳兄弟、哥伦比亚。这些电影公司控制着电影发行行业,只有他们才能把电影送到美国3000家电影院里上映。

所以要么是等到几年后执行完迪士尼的现有协议,然后与各大主流电影公司签协议;要么提前跟迪士尼协商修改协议。究竟什么时机提出与迪士尼修改协议是很微妙的。在《玩具总动员》大获成功之际,皮克斯主动提出?这取决于双方的讨价还价的筹码。

乔布斯在会议室白板上写下双方的筹码。

迪士尼:

- 没有义务修改合同。

- 他们可以自己投资动画。他们有更多资源,协议期内也有很多时间让迪士尼建立自己的动画制作能力。

- 在动画片发行领域基于垄断,也有大量衍生品开发。没有其他电影公司更擅长发行动画片。

- 皮克斯只有一部卖座电影,还要时间证明持续制作爆款的能力。

- 动画片在迪士尼的优先级变低。迪士尼有主题乐园、ESPN,还花了190亿收购了美国广播公司,迪士尼有更多元化业务。

皮克斯:

- IPO为电影制作募集到了资金。

- 《玩具总动员》爆款大卖。

- 梦工厂对迪士尼形成威胁。

- 以静制动——如果等待协议结束后再谈,皮克斯可能得到一份更好的分成协议。

如果要谈,那么是现在还是等待?如果是现在,那么是迪士尼主动找过来,还是皮克斯主动提起?如果主动提起,那么要跟迪士尼提出什么关键修改?

- 自由创作权

- 有利的电影发行时间点

- 电影收益五五分成

- 皮克斯品牌

乔布斯选择在1996年2月拿起电话,主动打给了迪士尼的CEO艾斯纳,把这四条关键修订条款告诉了他。

艾斯纳说,他想要延长协议,想要做更多电影,有兴趣谈谈修订协议。但是过了几周,没声音。

乔布斯又给艾斯纳打电话,艾斯纳还是说他很有兴趣,会推动这件事情。几周过去了,还是没有进展。

乔布斯都在猜测,是不是艾斯纳跟他有个人恩怨。

又等了好久,迪士尼才派了一名法务来谈合同来。大公司还是这么流程、官僚。

很多条款进展都很顺利,但有一个条款,迪士尼咬紧不放。不是什么自由创作权,也不是收益分成,而是第四条,迪士尼是不会让皮克斯拥有独立品牌的。意外吗?也不太意外。对迪士尼来说,品牌和IP是最关键的。

在这一点上,皮克斯要不要妥协?如果妥协了,那么收益分成会大大增加。团队经过讨论,决定不妥协,1996年11月,经过大半年后,跟迪士尼的谈判终止。

1996年的圣诞节,苹果公司以4亿美金收购乔布斯的NEXT,乔布斯重返苹果。1997年2月,迪士尼CEO艾斯纳竟然打电话给乔布斯,说他想尽快签约,而且迪士尼会同时推广迪士尼和皮克斯的品牌。代价是迪士尼需要获得皮克斯的部分股权。如果迪士尼要帮助皮克斯建立品牌,迪士尼应该有权从中获益,拥有皮克斯的部分股权,他就可以为迪士尼在品牌推广这个问题上的让步找到借口。在2月24日,Co-Production Agreement签约,协议期限十年,双方将联合制作五部动画片,迪士尼与这家刚刚起步的工作室平摊费用、平摊收益和共用品牌,所有五部电影将以“迪士尼-皮克斯”的名义出品。自负的迪士尼终于同意与皮克斯平起平坐。多年后在迪士尼的商店里,巴斯光年的玩偶背面,还能看到“迪士尼-皮克斯”的标签。

(六)

时间快进到十年后,2006年迪士尼对皮克斯的收购。

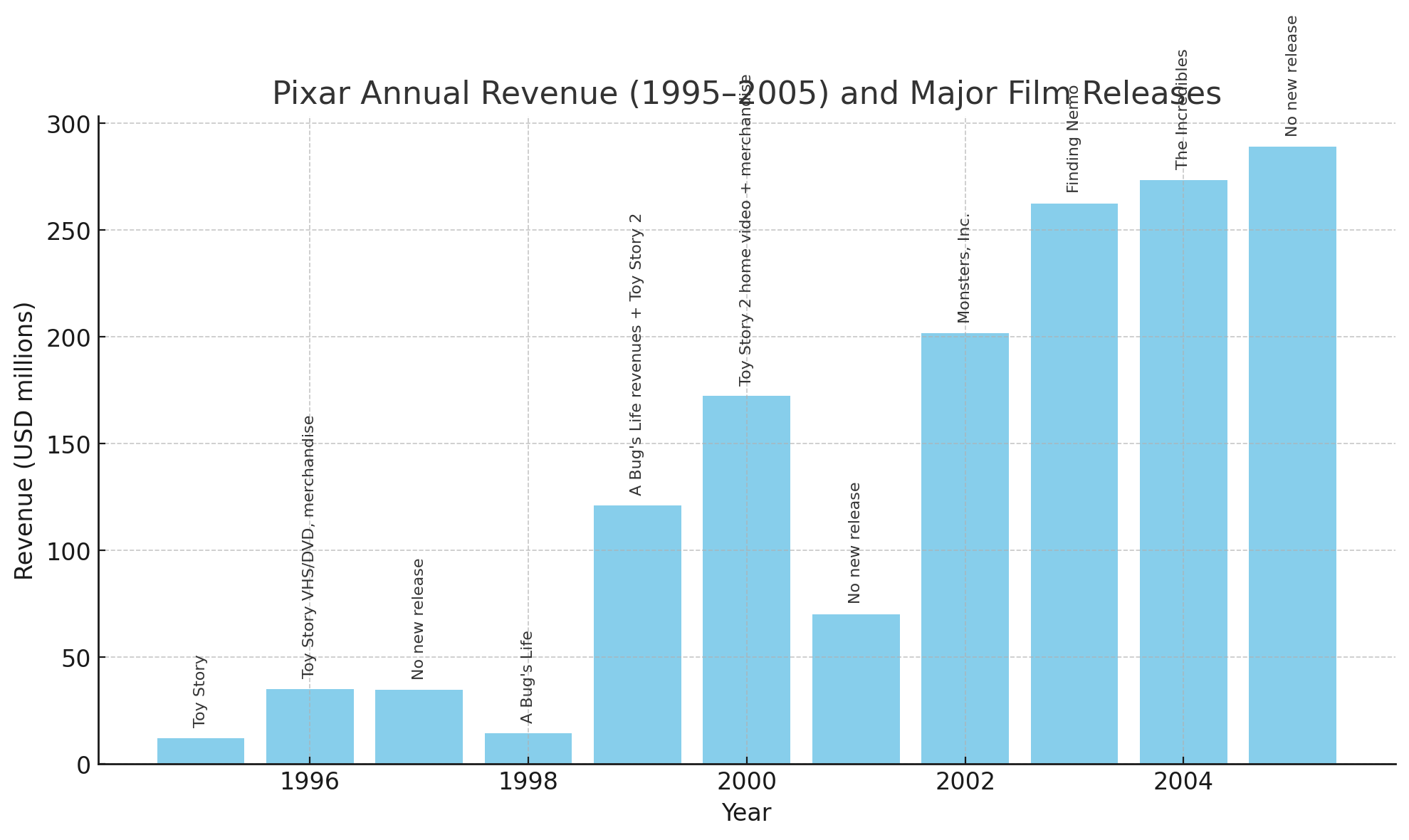

在这十年间,皮克斯的收入从1200万上涨到2.9亿,翻了20倍。股票市值从15亿涨到76亿,翻了3倍。收入增长曲线如下图。收入的波动确实跟卖座动画片的制作周期和上线时间相关。1997-1998年没有新片上映,收入下降到1400万,等到1999年的《玩具总动员 2》和《虫虫危机》上线,又给皮克斯带来了1.2亿的收入(这个收入也是跟迪士尼调整了分成比例后的收入)。2001年又没有新片,收入下降,2002年后保持每年一部新片的速度,把收入冲到了2亿美金以上。

但是劳伦斯知道,现在每年一部动画片的速度已经非常极限了。仅仅依靠动画片的制作和发行,皮克斯很难持续保持高速的收入增速,维持高达25倍的PS。劳伦斯在考虑两个选择:

一、用皮克斯的高估值股票去收购其他公司,实现多元化经营,就像迪士尼多年以前做的那样。但是皮克斯的团队只适合从事动画行业,缺乏人才来研究、收购或经营其他业务。

二、为皮克斯找一个买家,最明显的买家就是迪士尼。

在一年半以前,皮克斯跟迪士尼的十年联合制片协议已经到期,最终迪士尼CEO艾斯纳并没能跟乔布斯达成延长合作的协议。没想到,这件事情给艾斯纳带来巨大的压力,股东和董事抨击艾斯纳的管理和领导风格,艾斯纳随后辞职。继任的CEO伊戈尔表示,迪士尼很重视动画片,动画片是迪士尼的核心和灵魂,让动画片重归迪士尼是伊戈尔上任的一项核心举措。这正是与迪士尼谈论收购或者其他合作关系最好的时机。

3个月后,迪士尼用估值76亿美元的全股票交易并购了皮克斯。皮克斯的股东的portforlio换成了更加多元化的迪士尼股票。而迪士尼把皮克斯的创意与技术引入自身,从原来2D动画彻底转型为3D动画主导。随后推出的《汽车总动员》《玩具总动员3》《冰雪奇缘》等作品,再次确立了迪士尼在全球动画的统治地位。乔布斯(当时皮克斯最大股东)成为迪士尼最大个人股东,并进入董事会。收购当时看似“高价”,但从长远来看,这是迪士尼最成功的并购之一。

[1] [美] 劳伦斯·利维. 孵化皮克斯[M]. 李文远, 译. 浙江大学出版社, 2017.

发表回复