(一)

读了OpenAI姚顺雨的AI下半场,我觉得姚说的很有道理,过去的AI能力发展在训练方法或模型的突破上,有一段时间观察到Scaling Law, 不过这个Scaling Law已经放缓,人们开始意识到AI能力不仅仅是模型架构或者训练。

于是姚顺雨说,评估是下半场。

评估是什么呢,评估就是所谓的“目的”,我之前跟人讨论过一个事情,认为人总有一部分是AI替代不了的。其实核心原因是 AI 是先被设定好目标之后再训练的,而人自己会设目的。当时举的例子是,没有一个事情是人能做或者说某种创意/风格只有人能做,AI 不能做的,因为AI一定能学会。但问题是,人的目的不是芝诺悖论中不动的飞矢,他会在AI能力的边界上蹦哒。AI一定会学会所有事情并且把产能拉到无限成本打到白菜价,但是落到每个确定的时间点,AI一定有东西还没学会,没做得那么好。事物的价值的最大化,就卡在这个似会又不会的缝隙中。完全会了的没价值;完全不会的做不出。这个缝隙是一直会存在的,还会像水位一样随着AI的能力变迁。

(二)

这就涉及如何正确认识价值的问题了。

价值究竟是什么,价值怎么产生的,比如货币等于价值吗,货币有价值吗。

这些都是价值论范畴的议题。我们把讨论限定在商业价值,就是有人愿意花钱买、愿意做交换的那种价值,不包括抽象的文化价值之类的。

首先破除两个常见误区。

1、价值就是有用。错。反例:空气有用,没有空气人活不下去。但是你用袋子装了一袋空气,没人会拿钱来买的,空气没有价值。有用只是有价值的必要条件,价值还需要具备稀缺性,才有可能进入市场交换,体现出价值。价值 = 有用性 x 稀缺性。AI能力越大,只是越有用,但如果这个AI能力普遍可得,那就失去了稀缺性,价值归零。—— 除了空气,还有其他类似的东西,我们开车天天走在马路上,马路很有用,可是马路是免费的。马路在刚刚建造出来,整个城市还没那么多的时候,才是收费的!

2、有人需要就是需求。错。经济学101:需求是有支付能力的需要。没支付能力的需要是伪需求。反例:我们想象一下,未来的人类50亿人,有40亿人变成缸中大脑,既不劳动产生价值,但是这些缸中大脑还有娱乐需求。这些娱乐需求有价值吗?就算这40亿个人脑互相产生几万亿的娱乐内容,也是没价值的。我们不能把这种客户定位为我们的目标客群。

退一步来说,即使不要用“缸中大脑”这么未来科幻的例子,就说今天现实的事情。地球上有几千万只猴子,他们也有像人一样的喜怒哀乐。但是这些猴子并没有参与人类的劳动价值创造网络中。给这些猴子提供娱乐服务,是没有商业价值的,显然我们不会把这些猴子当做我们要服务的客群。

保持在价值网络中是很重要的,并不是创造出更多的activity就有价值。价值不是凭空产生的,他需要来源于人与人之间的交换。人之所以可以成为交换的主体,是因为他们有能力从事生产、有能力支配产出。未来AI Agent如果也能从事生产、有能力支配产出,那也可以形成价值网络。没有能力从事生产、没有能力支配产出的人其实是在价值网络边缘甚至网络以外的。娱乐价值其实是从生产者的产出中分一杯羹,如果生产者主体的价值不够高,那也分不出羹。如果一个主体没有了价值,那为他提供娱乐服务也无价值。

但是人类中好像大部分人都不是所谓高价值的人的啊,好多企业(比如拼多多、短剧)都是服务下沉人群取得的成功。这些案例怎么解释呢?我想提一个点,中国即使是最下沉人群,他们的生产力和生活水平也是极速提升的,在全人类的排行中快速上升。1990年城市里有些粮食还要配给,还经常停电,而今天即使在三、四线城市,人们也早已远离了挨饿,生产力水平在过去一直是高速发展的。中国企业中的“下沉人群”,其实是在一个整体高速上升的系统中,往下走取得的成功。如果不存在这个整体上升的趋势,单纯打下沉人群是没价值的。今天最下沉的人群仍然是非洲,加沙地区里的人好多也有需求,但他们都没有商业价值啊。

(三)

一种很危险的想法是,如果AI做到什么什么,就会替代人,变成AI统治的世界。

除了上文提到的,价值 = 有用性 x 稀缺性,稀缺性的消失之外,还存在一个问题。这是一种历史终结论的倾向。

换句话说,我们刚刚只是假设AI已经达到高度强大的最终状态,推断出这种最终状态下因为稀缺性消失会带来价值的灭失。但这种假设的最终状态也是永远不会达到的。

在我们可以看过的无数历史中,终结论是一种人们很容易愿意接受的理论,人们用各种理论证明、逻辑推演来增强它的可信力,甚至让社会中大部分人相信。

越是理论水平高的人,越容易被历史终结论诱惑。但总是到最后被时间证明是错的。

1989年冷战结束后,美国学者福山写了一本书叫《历史的终结》,相信“自由民主+市场经济”是人类社会唯一正确且最终的形态,社会结构不再大变动,生产力线性外推发展。实际呢?民主变成民粹,市场经济遭到08金融危机。

再往前倒,共产主义就是一种历史终结论,共产主义社会是人类社会发展的终点。在那最终达成的共产主义社会里,物质极大丰富,人人都可以吃得上土豆烧牛肉,社会没有阶级矛盾。实际呢?看看苏联……邓公提出的我国将“长期处于社会主义初级阶段”真是太有智慧了。

再往前倒,1800年,有人坚信随着蒸汽机和工厂的发展,贫穷和饥饿将彻底消失,社会矛盾会自然消解。但工业革命带来了新的问题,劳工剥削、工作时间越来越长、阶级冲突。

我想引用我跟李广密的一段交流。AGI应该是一个方向,而不是一个可以停下来的目的地。

人类的生产力一直是线性朝前发展。但很可惜,人类的生产关系一直在打圈。

这个打圈的周期是几十年到上百年。

我最近在读当时操刀了皮克斯IPO的投行分析师沃格尔写的《娱乐产业经济学》,这是经典教材级别的内容,第一版是1986年出版的,之后每隔几年都会根据行业情况进行更新,可以说,这本书穿越了娱乐产业起起落落好几个周期。

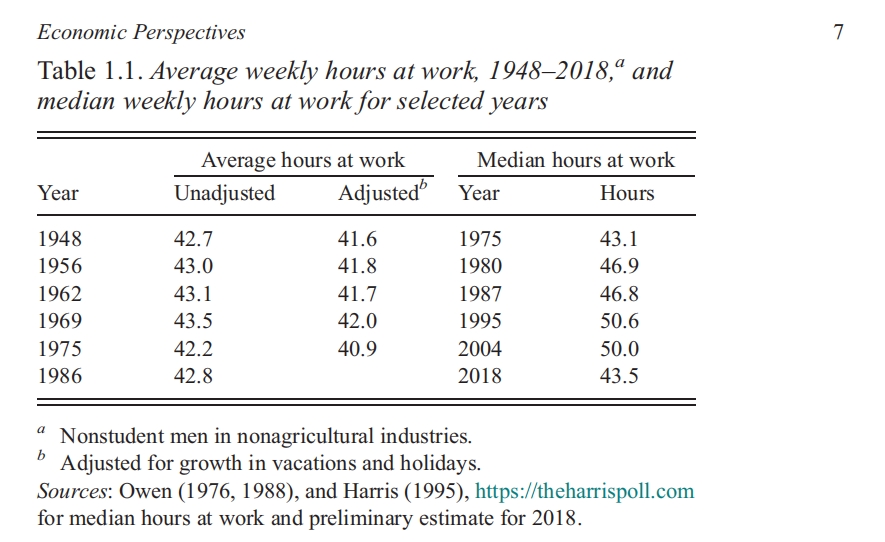

从1995年至今的30年,因为科技进步,每周人均劳动时长从50小时下降到40小时,有了更多娱乐时间。但是,1948年每周人均劳动时长,也差不多是42个小时。工作时长从1948年到2018年,从41小时涨到50小时,又跌回43小时。娱乐时间是工作时间的补集。也就是说,今天的娱乐时间,跟80年前也没差区别。

所以说,最近30年娱乐市场的增加,真的是“因为科技进步”吗?我们可以做线性外推,认为未来人类娱乐时间会继续增加吗?

要克制自己历史终结论的倾向。

类似的讨论,还有“AI究竟让普通人有更多机会,还是让少数人掌控更大资源”。

短期来看,科技突破会让少数掌握技术的人获得巨大利益,今天的AI,最先受益的是顶尖公司(OpenAI、NVIDIA)、头部科研人才和资本方,而不是所有人,短期内,科技进步往往会加剧不平等;中期来看,技术扩散,门槛降低,更多人能用到、更多人受益,带来相对平等。印刷术的普及最终让更多人能读书,导致宗教改革和启蒙运动,知识不再只属于少数人。工业化中,机器一开始让资本家获利,但在几十年工人运动、制度改革后,才带来普遍教育、社会保障和更广的中产阶层。互联网最初是精英玩具,但中期发展让信息和教育资源更加开放,缩小了一些信息鸿沟。长期来看,人类社会就是在平等和极化之间波动,分久必合,合久必分,跟科技进步与否无关。

古希腊科技并不发达,但城邦制度下的公民平等;中世纪欧洲科技也不发达,封建等级森严,几乎没有社会流动,成为黑暗时代;而同时期宋朝科技比较发达,火药、指南针、活字印刷、冶金、纺织、农业水利,均处于世界前列,寒门子弟通过考试可以进入仕途,打破了部分世袭门阀的垄断;到了当代的信息革命时代,属于科技发达,北欧社会就比较平等,美国社会就不平等。

四种排列组合都齐了。

总之,科技树是越爬越高,人类社会没咋进步。

我之前曾提出过一个问题。创业团队要做的的事情,一开始因为整个行业的技术都还不够成熟,暂时做不了;等到大厂解决了技术问题,又不是创业团队的机会了,还得往下一代产品升级,但这不又进入下一个“技术不够成熟,暂时做不了”的循环了么?那创业团队的机会在哪里,这个事情究竟什么时候开始做,怎么做?

我有自己的答案,就是文章开头提到的,AI完全会了的事情没价值(或被大厂吃掉);AI完全不会的事情又做不出。价值的最大化,就卡在这个似会又不会的缝隙中。

我们就不应该去等AI技术发展到什么状态才开始着手做某个事情,因为永远等不到。我们就应该站在当下的时间点,叩问当前的这条价值最大化的缝隙在哪里,我们的投入是否能在这条缝隙闭合之前能够收回,或者支撑我们到达下一个缝隙会出现的地方。

发表回复