(一)

首先要感谢上海科创银行的赠书。每年在上海科创银行举办的WeStart创业投资大会,都会选出几本书赠与嘉宾。我得了张笑宇的《商贸与文明》,趁着节假日读完。

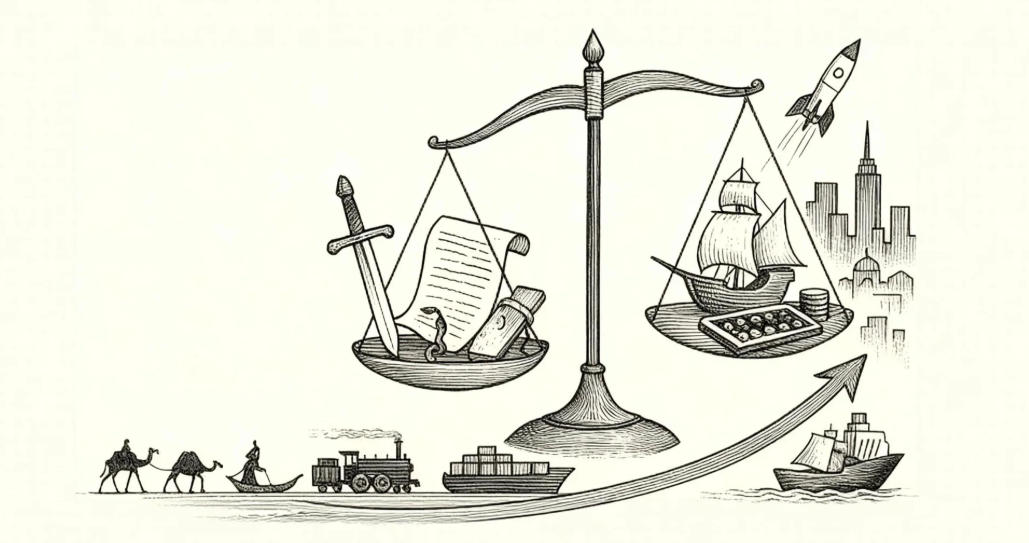

张笑宇是想把它写成全球化重商主义的旗帜性著作的。商业不只是一个职业,它是一种文明。它从人与人交往的商业规则,到社会化生产的组织能力,进而带来不同阶层力量的消涨。

社会的运行存在两种模型,零增长社会和正增长社会。

在零增长社会中,社会的平均产出效率恒定,前现代的农业社会就是一个典型的零增长社会。就算你是一个壮年劳动力,你能从土地里获得的收入,基本是被土地的肥力、气候雨热状况和农作物的自然产量以及你的劳动能力限定的,这些要素都不可能无限扩张。而且从微观个体扩张到社会意识,明年并不会比今年更美好,甚至更糟,即使你生活在丰年,也要为荒年做准备。这样的结果,一是抑制长期投资,二是唯一有价值的资产就是土地,因此,暴力成为控制这些资产最有效的手段。

正增长社会中,人们认为未来是有价值的,采取暴力手段的意愿就会大大降低,建立起更有序更和平的心理秩序。复利开始产生作用,即使每年的增长率只有1%,短期内还有波动,假以时日,投资一定有正回报。其次,暴力手段的相对价值也下降了,暴力虽然能获得短期确定的收益,但是它的风险太高,哪怕你是万人之上的帝王,在暴力游戏中,也可能被对手投毒、刺杀。如果你预期只要活着就能获得持续增长,那么你可能会更愿意用非暴力手段解决问题,把生死问题转变成买卖问题。

张笑宇提出,商贸就是正增长社会的钥匙。

作为一名政治哲学的学者,张笑宇的研究方法是偏文科的。他回顾了历史上商人带来正增长社会的例子。

- 公元前一世纪的迦太基

- 中世纪的威尼斯商人

- 13世纪的汉萨同盟

- 唐朝的栗特人

- 郑成功的准国家组织

- 热那亚商人支持的西班牙日不落帝国

- 海权商贸带来英国日不落帝国

从历史的视角看,还挺有意思的。特别是最近我在看布匿战争和几个来自西班牙的小瘪三干翻印加帝国的这两段时期,为什么迦太基先兴盛后失败,为什么西班牙能率先扩展到新世界。商贸文明自然是一个很重要的因素,即使不是全部因素。

(二)

历史步入13-15世纪时,西欧社会出现了一些细微的、但对世界历史进步而言高度重要的变化。

最值得重视的一个,就是“包买商”(德语为Verlagssystem,英语为Putting-out system)制度的出现。

包买商其实就是把生产环节分包到家庭作坊,再把家庭作坊的产品统一买下来的分包商人。比如,你生活在某个以纺织业闻名的城市,每个家庭都有自己的手工纺纱机,某天,你接到一个纺织商的大笔订单,要求把几十吨羊毛纺成毛线,为此你发动你的七大姑八大姨甚至小学同学等一起加工,满足了收购商的需求,那么,你的角色就是一个包买商。

包买商是第一个能够把正增长社会里的商贸雇佣活动延伸到零增长社会的角色。包买商制度在历史上的出现,不仅仅是降本增效,还是对各个商贸城市旧有的行会的革命。

行会是为了维护市场交易秩序建立起来的自组织,而西欧行会往往最先在那些专业知识和技能门槛较高的行业诞生,在这类行业里,他们的服务价值最被认可。但是,当行会组织起来之后,他们自然也就会利用这个已经成型的、具备政治权力的组织来维护自身地位,垄断行业知识。很多学徒必须首先经过行会的认可,才能拜入师父门下,忍受长期剥削,最后学到制皮、打铁、吹玻璃或打官司的关键技能。

要想把订单发包给千家万户,包买商得同时做一件事:打破行会对生产技能的垄断,把这些知识传播给千家万户。所以,行会曾与包买商之间起过很多冲突。但是,无论行会如何努力,也难以抵挡知识技能扩散的大势。包买商制度在历史上的出现,极大地拓展了正增长社会的边界。

这难道不就跟今天互联网让人人都可以写文字、拍视频一样吗?

18世纪的英国代替西班牙成为新一代的日不落帝国,一方面是西班牙落入了不可持续的零增长模式,另一方面是英国的制度、技术和市场都对正增长更友好。

西班牙人当时在新大陆发展工商业的最大阻力,在于缺乏劳动力。但是西班牙人在新大陆获取的最重要的资源,是黄金。16世纪的西班牙通过美洲殖民掠夺了全球83%的贵金属(1503-1600年间仅黄金就达15万公斤)。这些贵金属非但未转化为产业资本,反而成为摧毁本土制造业的毒药,而且让西班牙的贵族进入争夺有形资源的斗争中。

西班牙经略新大陆的机构叫做西印度事务院,直接隶属国王,是西班牙王室主管美洲殖民事务的最高权力机构。这个机构的特点是:极其官僚。考虑事情的出发点,不在于是否能带来新的增长,而是是否损害这个部门控制殖民事务的权力。这就是典型的零增长社会的mindset。

而英国的不列颠东印度公司,则是英女王颁布皇家许可状的公司,以商贸利益为先。

不单如此,海洋贸易还发展出金融系统。光荣革命的6年后,英格兰银行创立,这是历史意义上第一个中央银行的前身。英格兰银行开创了发行公债并将资金提供给国王进行战争的融资方式。

——如果你听说过罗斯柴尔德家族发家史,那一定知道这段跟英国公债的故事。

在滑铁卢战役时,罗斯柴尔德派人安插在滑铁卢战场,眼见英国人行将赢得滑铁卢战役,飞马渡海把消息传回伦敦交易所的罗斯柴尔德。如果英军获胜则英国公债将会暴涨,英军失败则会导致在亡国阴影下的英国公债暴跌至归零。罗斯柴尔德听完消息,命令手下大举抛售英国公债,此举引发了整个交易大厅的恐慌,英国公债遭到疯狂抛售,人们都以为威灵顿战败,在数小时之内英国公债暴跌了95%,手握大笔资金的罗斯柴尔德趁机大举抄底买入,当拿破仑在滑铁卢战败的消息传到伦敦时,罗斯柴尔德已经成为了英国政府最大的债权人。

可以说,英国公债开创了正增长社会的底层基础。而在18世纪早期,学者和评论家都不相信公债的力量。他们大多数人还是零增长社会的思维。在农耕技术条件下,举债是一项恶行,因为你的收入不仅不会长期增长,还可能因为天灾人祸而萎缩。而债务意味着风险,利息意味着债务规模还是确定性的指数增长。

但正增长社会中,时间会创造价值,你有本事借这么多钱,意味着你持续创造现金流的能力获得了认可。国家借债打仗、赢得财富,然后按时还钱,这就是国家的信用。如何建立这种信用?放下政府权力,接受经济规律。

(三)

抽象来说,这种正增长社会背后的规律和结构,在于“主体间性”(intersubjectivity)。这是胡塞尔、海德格尔、拉康和哈贝马斯等哲学大师反复讨论的问题。

用大白话来说,作为“主体”的人和人之间,是根本无法完全理解彼此的。

同样是“分手”这个词,一个经历过婚姻背叛甚至生离死别的中年人,跟一个十六七岁的中学生比,他们对这个词的感受是完全不一样的。同样是“孝顺”这个词,一个生活在中产阶级家庭、有一个知书达理的爸爸的人,跟一个生活在贫民窟、被酗酒的爸爸从小打到大的人,他们的感受也是完全不一样的。有些人肯为尊严去死,有些人则愿意拿身体换钱。有些人连路边摊的羊肉串都不碰,有些人吃点过期的麦片也没觉得有什么大不了。世间人有千百种,同样的事物在不同的“主体”眼中不可能是同样的东西,人和人之间又怎么可能完全理解彼此呢?

所以,一个主体不可能完全理解另一个主体,我们要先想象出一个主体和主体打交道的渠道或者中介,这个中介就叫“主体间性”。它可以是科学规律,可以是社会常识,可以是潜规则,可以是法律或者习俗……总而言之,我们没有办法直接跟其他主体打交道,我们只能通过想象出来的“主体间性”打交道,最后达成合作。

那么,有什么力量能够在种种的主体性上创造更大的“主体间性”呢?答案就是历史和事实。

史学家从来不可能完整地还原历史真相,也不可能完整地再现历史人物的所思所想。《圣经》和《古兰经》或许记载了不同的道理,但只要两个宗教的信徒都承认十字军东征、异教徒屠杀和宗教不宽容的历史,他们就有可能坐在一起,讨论应该怎么避免再度出现这样的悲剧。

当然,历史能够发挥这样的作用,是有一个前提的,这个前提就是:我们阅读历史,为的是理解与我们思维方式不同的人,而不是为了强化我们本身固有的思维方式。不然,一个坚信儒家就是正确的儒教徒,在读了晚清受西方冲击而逐渐崩溃的历史后,得出“清朝的失败是因为不够儒家化,只有儒家才能拯救大清”的结论,又能给自己带来什么裨益呢?

(四)

“许多研究也都能自圆其说,逻辑自洽。但这些研究确实有很多是事后追溯,而且强调的因素也总是过于宽泛、宏观。”

这是张笑宇批评一些现有研究存在的问题。比如说,把社会进步的因素归结为自由和民主,或者把进步归结为工业革命的技术发展。

但是,这个评价同样也适用张笑宇自己。

正增长社会的概念是一个非常好的概念。增长是社会发展最重要的推动力和目标。

我在2022年的年度宏观经济分析中,提到了增长的重要性,同样是采用西班牙和英国兴起的例子。人们批评中国之前的经济发展是唯GDP论,把GDP当成了追求的目标,而不是提升社会福祉的手段。但是可能唯GDP论才是对的,或者说增长就是目的而不是手段。这个规律是熵增定律在政治经济学中的第一个变体。

特别是现在全球右翼化趋势的背景下,增长是唯一的解法。

不增长,就走向零增长社会,暴力是唯一的结果。美国国防部变成战争部,日本选出了一个支持把日本自卫队改成国防军的高市早苗。

但是增长哪来?仅靠商业文明,是不够的。

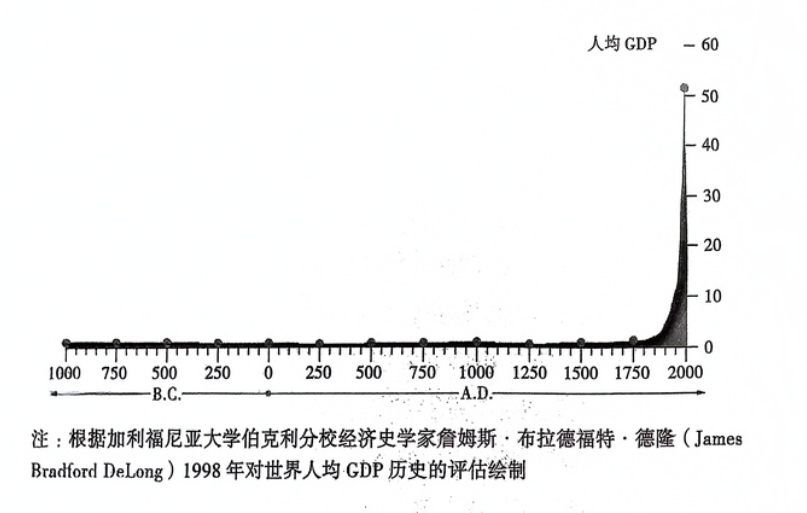

根据UC Berkerly教授的统计(还有其他很多来源的数据验证了这一点),人均GDP在长达几千年的时间内,并没有增长,直到18世纪以后,人均GDP才呈现一种爆发式的提升。这是仅有在近代才出现的现象。

公元前750年的迦太基、12世纪的威尼斯、14世纪的热那亚的商贸社会都没有带来显著的增长。

尽管我们要非常警惕例外论,但是最近300年人类在地球上的活动足迹是前所未有的广。

1000年前,宋朝的时候,武松步行出城,景阳冈便遇见野生老虎。人类的活动轨迹其实仅仅集中在一个个定居点中,宋人笔记《梦粱录》《东京梦华录》详细描绘了城市的繁华,但城市之外即是荒郊与密林,《长安的荔枝》的时代,人们在城市之间穿梭的,官道和驿站是唯一的选择。普通人终其一生的活动半径往往不超过几十里。人类的足迹更多集中在村落、城郭与驿道之中,而自然界仍保持着压倒性的主导地位。

中世纪的西欧,封建领主的权力也不过延伸到庄园几里的范围。城堡、教堂与几片农田构成了文明的岛屿,而其外则是人迹罕至的森林、沼泽与山岭。建于公元前的古罗马斗兽场,距离罗马广场仅几百米,按照今天的标准,简直就是市中心。可是这座象征古罗马帝国辉煌的建筑,竟然在上千年的时间内是荒芜、废弃的,直到18世纪才重新被挖掘、修复。可见,人类的活动区域是极其分散的。

而今天,我们坐飞机俯瞰大地,可以看到,几乎已经没有非建成区了。即使是郊区,也遍布道路、农田、郊野公园。真正意义上的无人区,可能仅限罗布泊这种极端地区了。我们不能用今天的经验,去想象过去上千年人类活动的点状状态。

人类文明从点状走向面状。这是由化肥的发明、育种技术的成熟、工业运输技术和制造业进步带来的。

当人类活动区域从点状扩展到面状时,地球上可被扩展的区域已经满了,未来只能往太空、往太阳系、往宇宙走。现在人类怎么走向宇宙文明,这是张笑宇商业文明所无法解决的问题。

张笑宇提醒我们:理解增长,就是理解文明的本质。

而我们也许应进一步追问——当商业拓展到地球极限之后,下一次的增长,将在何处开始?

只有技术,才是增长的最终答案。

所以,也许当前科技有泡沫,但是我们面临的选择,是你更想生活在一个泡沫化的科技世界里,还是要走向暴力的世界。

[1] 张笑宇. 商贸与文明[M]. 广西师范大学出版社, 2021.

发表回复