Leo Polovets,来自风险投资公司Humba。他在讨论中分享了自己的投资经验,认为他最成功的投资都属于“非共识”类型,尤其是在种子期和种子前阶段。他指出,这类公司由于融资更困难,往往在资金使用上更加节俭和高效。

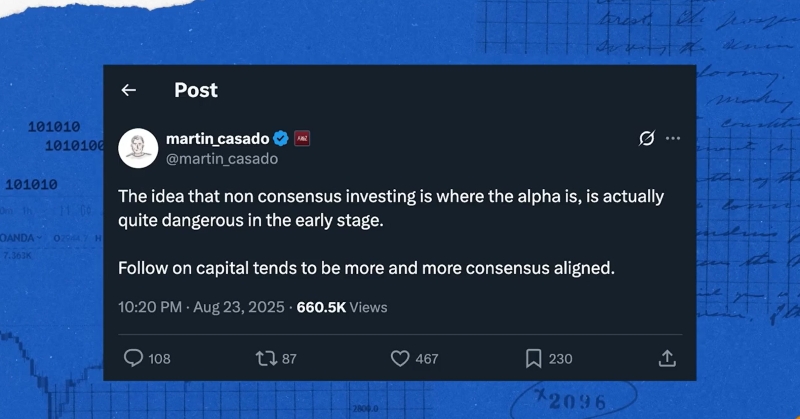

Martin Casado,来自a16z。他是一名 A 轮投资者,观点是虽然共识投资不一定好,但忽视市场共识是个坏主意,因为早期市场效率很高,并且公司需要后续资金支持。他在x.com上发表的观点引起了投资人的争论。

有效市场假设是否成立

“非共识投资带来超额收益alpha的想法是非常危险的。后续轮次的融资是非常依赖共识的”

Martin(共识派):我发的这条推特的意思不是说“共识投资就是好的”,而是说“不注重共识是危险的”。如果你的观点只有你一个人是这么想的,那么有可能其实是你忽略了某些事情,而不是世界上其他人都错了。

Leo(非共识派):我基本同意Martin,最终你必须获得共识,否则公司很难活下去。但是我的很多最佳投资都是非共识的,不是因为我很聪明,而是这些公司早期确实难以融资,但一旦起飞,估值就暴涨,早期进入的回报才高。

Martin:不要把难以拿到融资等同于非共识。我认为市场其实很高效,好公司价格自然高。你应该找好公司,而不是便宜货。那条推特的本意是:别指望靠别人看不懂来捡漏。价格逼近回报曲线,从市场角度看就是高效。我们永远会看到存在两个极端:共识泡沫与过度悲观。平均而言,我觉得市场在变高效,定价更准,出手机会更多。眼下AI就是活生生的例子,有些AI公司靠想象融大钱,有些好公司却拿不到钱,但OpenAI、Anthropic、Cursor确实增长惊人,市场信号并非全是噪音。

Leo:行业冷热周期是很明显的。电商、国防、生物、人形机器人……融资估值随情绪剧烈波动,公司基本面未必变。看基金年份数据最直观:dot-com泡沫年,所有基金很惨,大家都多付了钱;2010左右Airbnb/Uber时代,头部基金大赚,市场悲观,敢反着下注就赢;现在大概介于中间。我回看自己top 10的种子轮投资,6-7家seed轮拖了一个多月、大量被拒,但从种子轮到A,或A到B估值能翻20-50倍。非共识→共识的切换很关键。机会在哪?1万家早期公司里最终有100家跑出来,大部分跑出来的公司其实出自早期没人看见的那个群体。非共识池更高效,投资人多了,再奇怪的项目也能找到一两个喜欢它的人;共识池反而更无效,10个term sheet能把价格抬到5倍,对投资人未必好。

非共识怎么变成共识

Martin:Leo,你投的种子常是唯一投资人,你有理论让它下一轮变共识吗?还是纯粹赌业务本身会好?

Leo:多数情况下是赌。尤其硬科技,A轮时产品可能还没影。我看的是,产品达到某些milestone后,能否让下一轮投资人写500万到2000万的支票。 milestone够扎实、资本需求适度,就好推。如果直接剑指5000万到1亿的A轮,那就难赌。

Martin:所以你确实会替下一轮“想看什么”做推演。被视为“非共识”对创始人伤害很大。产品必须非共识才有alpha,但融资时又得看起来像是共识,这就是现实。

Leo:我倒觉得非共识有好处:钱难拿,自然省着花,现金效率高;下一轮不确定,就不会盲目扩张;热门deal diligence反而松,“a16z/红杉投了,我两周内2倍markup跟进去”,结果可能踩雷。

Leo:AI公司增长史无前例,1-2年就能干到1亿ARR,但护城河也更脆弱。硬科技领域的国防、生物、人形机器人轮番炒估值,我们回避已炒到几亿美金的共识人形机器人项目。

Martin:市场大时TAM论证极易偷懒,只要市场无限大,期望回报就无限高。可无限大市场也对应无限竞争。

非共识带来创新

Leo:有人转发Martin的推特,评论“VC 已死”。因为如果市场是有效的,自己基金很难抢到deal,就会死。纯共识世界只剩资金成本游戏——谁LP要求回报低谁赢,没意思。

Martin:我也讨厌公募/PE 那种只关心可预测性、扼杀创新的玩法。VC更高效、更多钱涌入,对人类社会是正外部性效应的。90%的钱都拿去保incumbent、维持垄断地位。但我们要的是破坏性创新。未来会是“大基金持续赢+小而美的专家基金也赢”的杠铃格局。

Leo:真正颠覆的产品最初往往对顾客也非共识,比如iPhone无按键、Uber坐陌生人车。投资人其实比传说中聪明,他们共识投的那些公司,本身对消费者往往仍是非共识的。

Source: https://x.com/a16z/status/1963625559608758643

编译:linjunkai

a16z 系列:

- a16z: Retention is All You Need

- a16z: 网络效应和 AI Native 产品

- a16z: 创投要做非共识还是共识?

- 前微软高管:别被 Vibe Coding 忽悠了

发表回复