(一)

从今年 9 月底开始,我就在碎片式地评估今年的形势,但是总是没形成比较值得分享的结论,又不能简单说一个字:“哎……”

先从自己说起吧。

我最近感觉自己有了一些有趣的变化,连 MBTI 都变了两个属性。其中一个变化是开始重视模式 pattern。我常常不自觉地讲出“回到事情本身”这句话,蓦然发现我开始往以前并不认同的胡塞尔靠近,相较于从相关性中剥离出因果关系,我现在更有兴趣的是观察事物发展的现象。

我觉得从还原论到现象学,跟我接触 AI 有很大关系。AI 仍然缺乏可解释性,无论是 AI 的训练学习,还是它的输出结果,都强烈依靠 pattern。但是其实自然哪有什么可解释性,为什么会有涌现,为什么说波粒二象性是对的,为什么说光速不变是对的?根本没有什么对不对,它就是个实际出现的现象,that’s it.

所以今天我会讲更多不同时空中的故事,以及我观察到的事情。

(二)

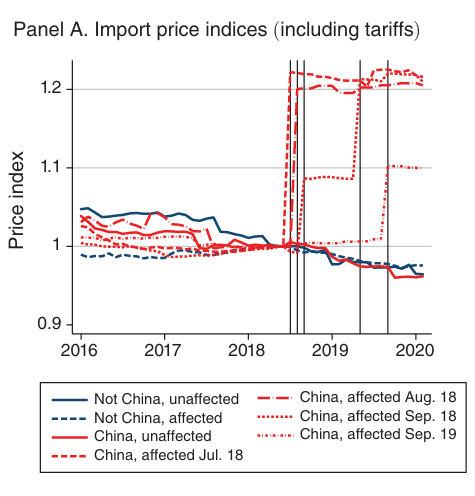

我在 2018 年写道:“贸易战要认请现实,不要对国际关系还抱有 too simple, sometimes naive 的幻想”;又在 2022 年写道:“逆全球化未来至少还有 20 到 60 年。资治通鉴也说,扭转社会的风气和社会心理,需要一个甲子的时间,也就是 60 年。需要有一到三代人,吃够了逆全球化的苦头,才会想着改变。”

逆全球化就是付鹏说的右翼。付鹏说他在 2016 年就判断,那个全世界包容融合的、不断左翼化推进的时代彻底回不去了。付鹏比较厉害,我还得经过两个奥运周期才能感受到甲子周期pattern的力量。

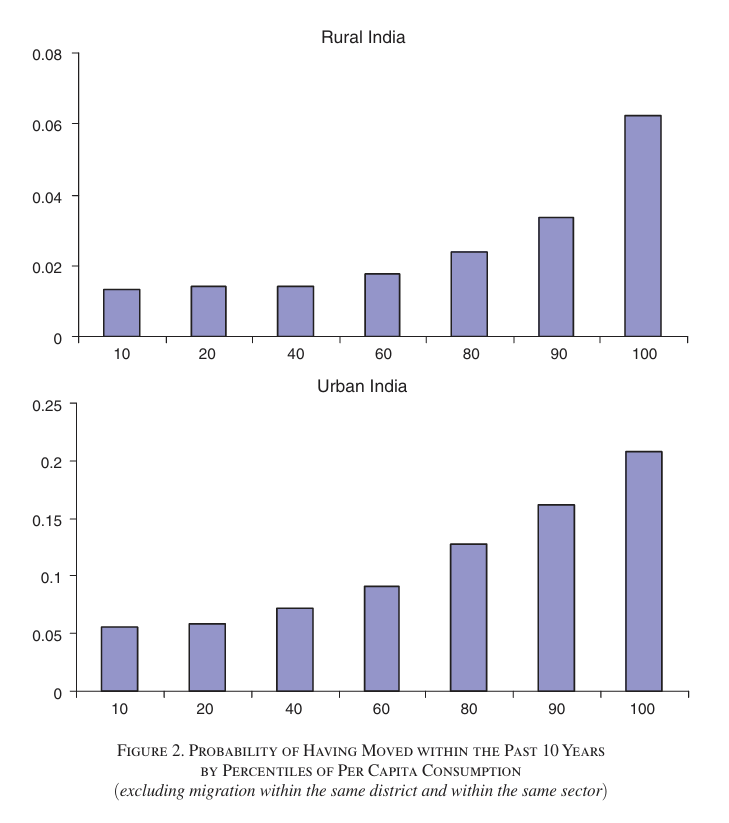

为什么我说逆全球化未来至少还有 20 到 60 年,这个背后,是人口规律。

50 前出生的老一辈人,青少年时期正值中国的新民主主义革命,见证了通过阶级斗争获得成功,他们在文化大革命后期逐渐退休或者死去,给改革开放周期的来临留下了空间。

60 / 70 后的人在青少年经历了内斗带来的贫苦生活,成长到社会中坚的时候一门心思只想过上好生活,在 90 年代起拼命发展经济。

80 / 90 后是过渡的一代,青少年的生活仍然在改革开放的初级阶段,还认为中国还是第三世界发展中国家,千禧年之交的 2000 年,中国的 GDP 还不到是美国的 1 / 10,世界排名仅仅是前十名,外交上也有挺多窝囊事儿,但是随着这一代成长,中国的经济和国际地位越来越高,这是幸运且奋进的一代。

2002 年加入 WTO、2008 年申奥成功,2010 年 GDP 超过日本,上升到全球第二,此时 00 后出生了。他们没有经历过落后、贫穷、痛苦的时候,但等他们开始成家立业的时候,快速增长也没了,平民的阶级跃迁机会越来越渺茫。等到这样的一代成长为社会中坚的时候,阶级斗争又要回来了。

经济和社会有周期,因为社会周期和经济周期取决于社会中坚人士的心理。这个循环周期通常都是几十年,是因为社会心理并不是说变就变的,它跟这一代人的成长历程息息相关。所以说,并不是说人们充分认识了周期规律,就能够缩短周期。要等一个社会当前主流的这一代人老去或死去,才会出现周期更迭,这个时间急也急不来。当然,反过来,换了一代人的成长经历,就会出现新的社会心理,这个周期也不是说不变就能不变。

这也是一种还原论到现象学的变迁,人的主观观念是极难改变的,比任何经济学的概念都要更加 sticky,进而对社会经济带来巨大的反作用——以致于这个唯物主义的“反作用”的词语都失去了其准确的意义。如果人的观念对社会经济有这么大的影响,那么就不是经济决定观念,观念对经济有反作用,而是观念本身自我决定。

逆全球化也好,全球化也好,并不是谁对谁错,只是周期现象。这个周期现象包含了人们会在特定时期觉得全球化是好的、逆全球化是错的,或是相反。但要理解,人们对全球化和逆全球化好坏的价值判断,并不是由全球化和逆全球化这件事情本身的好坏决定的,而是由周期性的人们观念决定的,包括现在读着这段文字的读者的观念。

记住右翼化时代真言:不要试图改变他人,不要试图教育市场,放下助人情结,尊重他人命运。

(三)

中国:数据👍,实际👎,观念✊

看中国的统计数据,今年前三季度,中国 GDP 分别增长了 5.3%,4.7%,4.6%。这数字比起 5% 的目标看起来略低,但足够抚慰人心。9 月底,中央终于下定决心要刺激经济,一行一会一局推出了几万亿的刺激计划,绝对金额并不比 2008 年的四万亿低,2024 年的通胀也回到了正值。

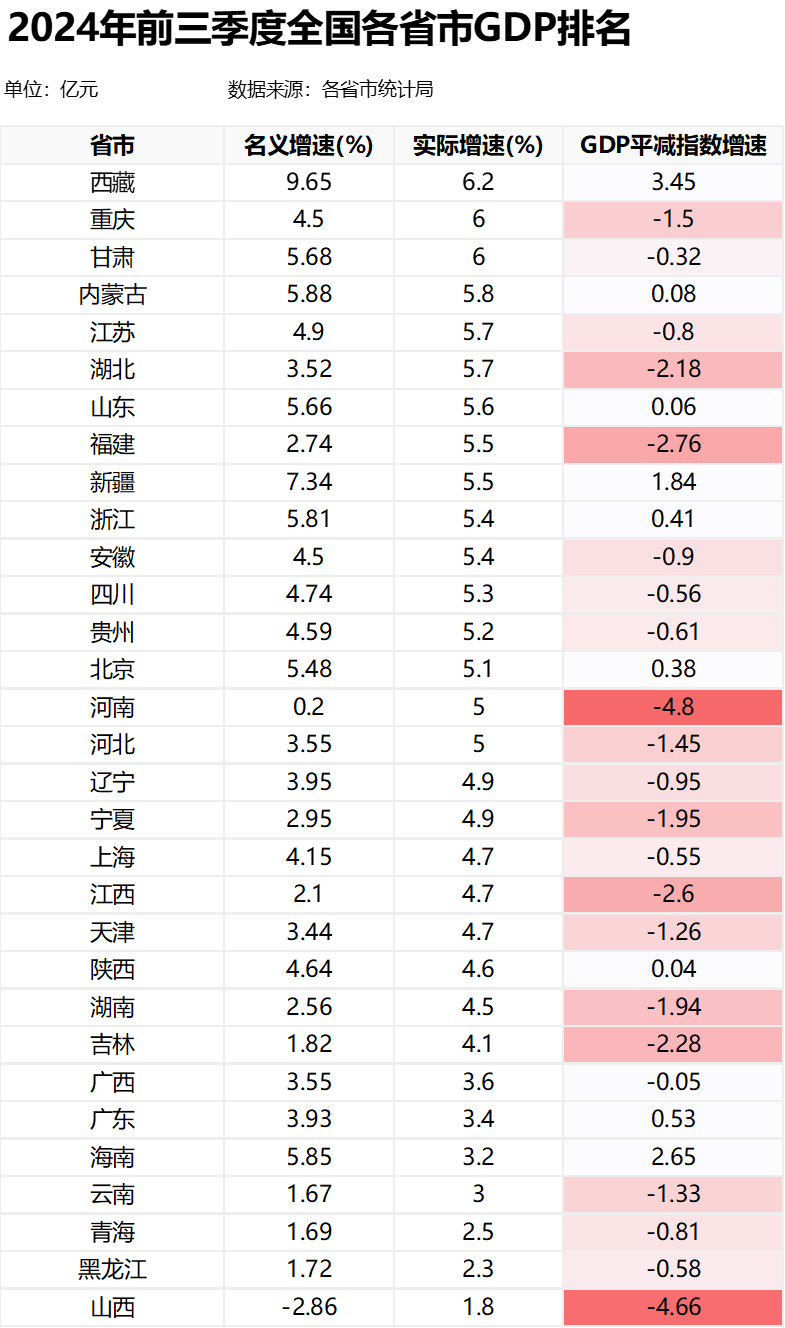

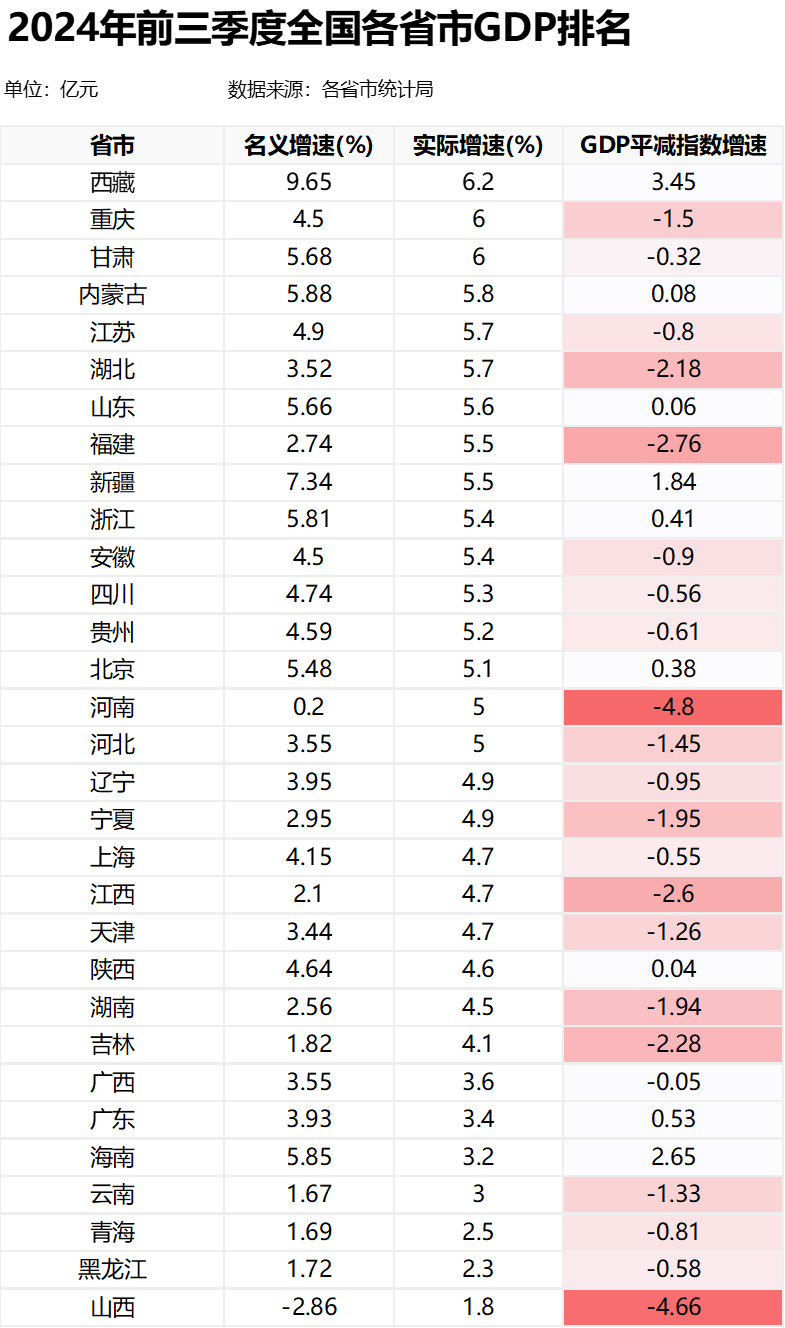

GDP 还能增长 4.6%,谁在增长?我们拉一下各个省市的 GDP breakdown。

我们发现大部分省市的实际 GDP 增速介于 4% 到 6% 之间,平均下来确实差不多有 5%。这个增长率放在全球依然是非常领先的。

可是,慢着!名义增速有点奇怪啊。因为经济统计需要先统计名义 GDP 的金额,然后扣减一个代表通胀的系数(参考名词:GDP 平减指数),调整得出实际 GDP。怎么有 22 个省市最终的实际 GDP 比名义 GDP 还高呢?

这个差值最高的是河南,统计出来的名义 GDP 只涨了 0.2%,然后扣减 -4.8% 的系数(效果就是调增 4.8%),GDP 就变成 5% 了。这么凑巧,刚刚好就是 5%?还有山西,本来从 -2.86% 的增速,直接干成正的 1.8%。30 多个省市,只有西藏、新疆和海南老老实实在做 GDP 平减。至于你信不信,我反正信了。

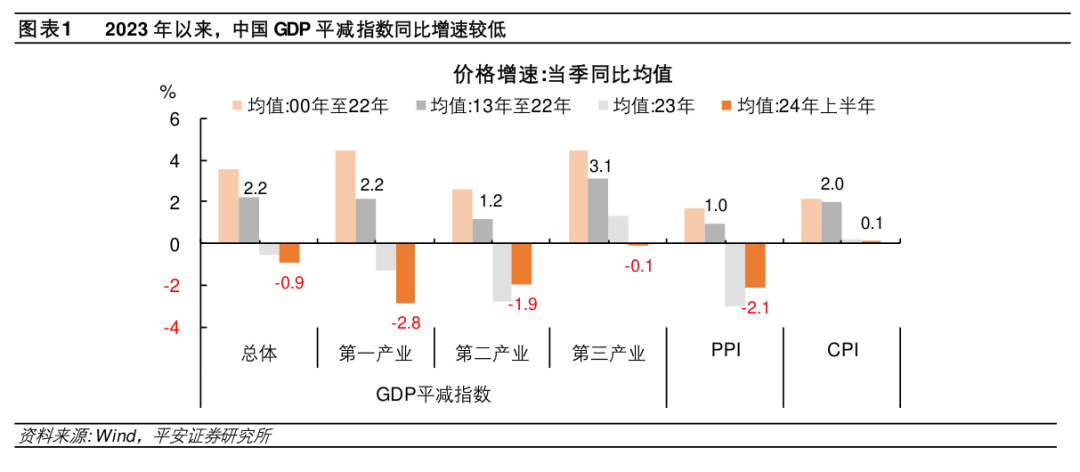

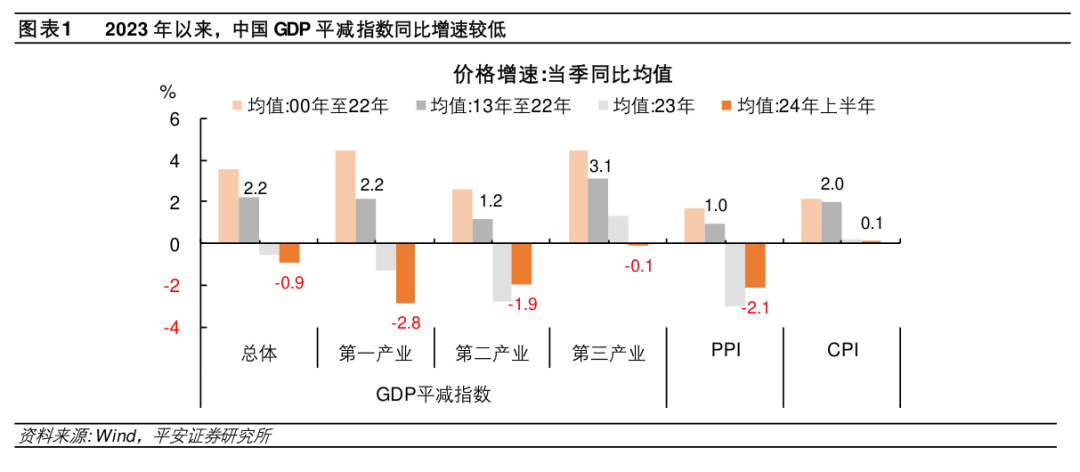

其实这也不是什么新闻。自 2023 年以来,中国 GDP 的平减指数就变负了,2024 年负得更厉害。CPI 的值还坚挺在 0 以上,现在大家普遍已经不看 CPI 来判断通胀通缩了,看 PPI。如下图,GDP 平减指数跟 PPI 都是负的,CPI 还一直是正的。PPI 反映了生产环节的价格水平,今年是负的 2.1,更符合现在消费降级、看预算的市场现状。

GDP 也不能看,CPI 也不能看,货币量 M1 的统计口径也修改了,所以我们不能依赖单一指标,而是要找 pattern。

就业看上去很烂,实际上……确实很烂。

我在小宇宙上听过一期播客,几位年轻人聊了现在的失业问题。这一届是最卷最难的一年,工作确实很难找。别说应届生了,35岁裁员失业的也不少。不过她觉得是因为现在人口还是比较多,然后工作岗位又很少,再加上延迟退休,老萝卜还没离开他们的坑,年轻人就只能做着最下面的工作,或者很难找到一份比较得体的工作。要是未来的几十年,人口继续下降,就不会这么的卷了。

其实这个归因有点问题。找不到工作不是人太多,恰恰是年轻人太少了。我们已经进入现代社会,不再是游牧或者农耕这种初级经济模型,经济产出受到国土和自然的限制,就这么多。人多了,人均分得就少;现代社会的经济主要通过人的劳动和创造获得产出,人越多,创造越多,劳动协同性更高,带来超过人口增速的经济产出。那得让没有劳动纯分配的人口占比下降——也就是那些退休的老年人。要下降的方式有几种:卡住流入(延迟退休)、优化存量(退休人员持续参与社会创造)和自然流出(死亡)。都不是 easy solution。

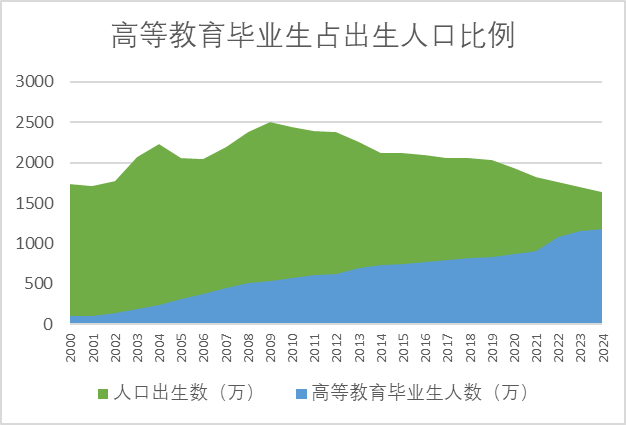

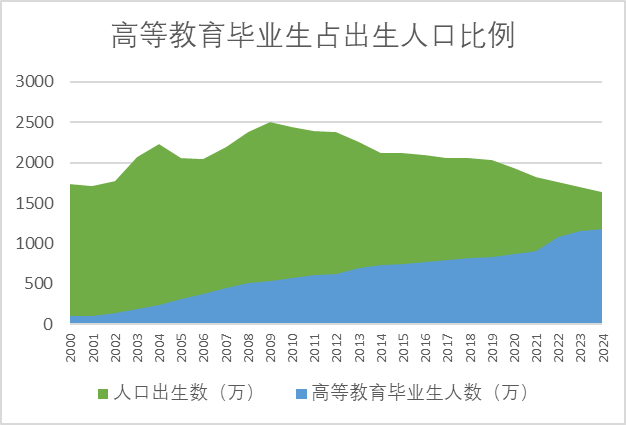

还有一个原因是学历通胀。十年前一本就是好学历,现在研究生+清北复交常青藤也不好找。

今年 1200 万应届毕业生,有一半没找到工作。这批应届生出生于 2002 年,那年的新生儿有 1600 万,正式开始实施《人口与计划生育法》的那一年,这一代人的高等教育率超过 70%,相比世纪初的 2000 年,高等教育率只有 5%,大学生确实是天之骄子。而今年,硕士生 100 万人,比 2000 年的本科生的两倍还多,硕士学历率 5%。

而且顶尖大学的研究生竟然已经远超本科生了。今年清华大学招生,本科新生 3800 名,研究生达到 1.2 万名;北京大学本科新生 4400 名,研究生 1.1 万名;复旦大学本科新生 4300 名,研究生 1.2 万名;上海交大本科新生 4800 名,研究生 1.2 万名;中山大学本科新生 8100 名,研究生 1.2 万名……研究生差不多是本科生的 2 – 3 倍。

现在的硕士就相当于以前的本科,学历自然通胀。

还有一个问题,纯粹从统计数据看,就业形势还是总体稳定的。2024 年三季度的城镇失业率 5.1%,22、23 年最高的时候也只有 5.8%。实际体感怎么这么差?

高善文拉了十年的城镇就业人员总量,发现从 2021 年到 2024 年这三年间,实际找到工作的总人数和趋势线累计缺口 4700 万人口。换句话说,累计有 4700 万劳动力,无法正常找到工作,光这部分就会提升失业率 5.4 个百分点,但是没有体现在失业率里。与此同时,乡村就业人员累计增加了 4100 万人,与城镇就业人员的减少数量相当接近。

这 4700 万怎么构成的?一部分是应届毕业生。疫情后三年总共的应届毕业生有 3000 多万,假设有一半没落实工作的话,就有 1500 万。还剩下 3000 万,有一部分是工作 10 年以内的人失业,回老家或者滞留在乡村;还有一部分可能离开了劳动力队伍,四十多岁,工作没有了,公司破产了,开滴滴,在家炒股,或者在家待着。

最近也研究了下知青上山下乡的历史。1962 年开始大规模的上山下乡,初衷是解决城市青年就业问题。到了 1978 年,知识青年上山下乡已经快搞不下去了。邓小平说:“要研究如何使城镇容纳更多劳动力的问题。城市人下去,实际上形成同农民抢饭吃。”当年搞不下去是什么规模?总共下去了 1700 多万知识青年,还有 800 万知识青年在乡下等待统筹解决回城。我们现在的城镇就业缺口有 4700 万,是当时数量的两倍。

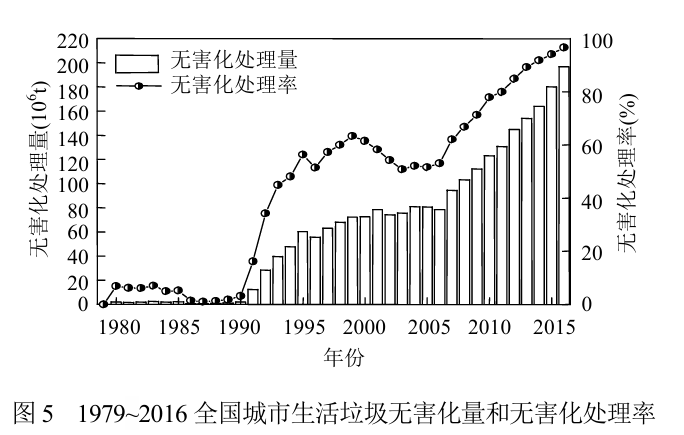

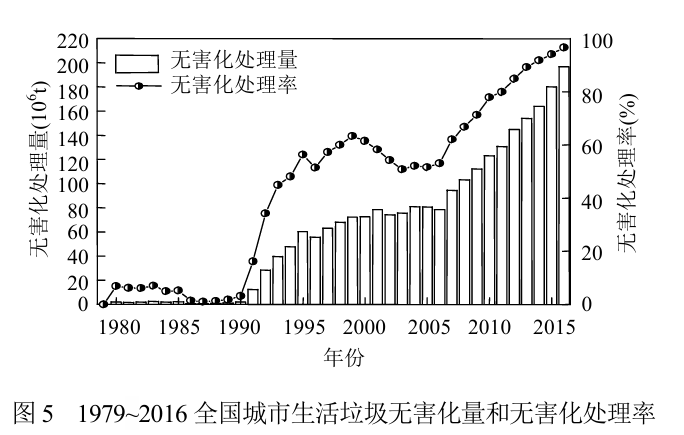

不过现在比起当年又有两个优势:第一是科技和现代化水平更高,人均经济产出不只是农耕的初级模型,人口越多,分到的口粮越少。现在的年轻人越多,闲暇时间越多,有希望带来更多的科技创造;第二是基建基础很好,路是通的,河是绿的,水利是完善的,城市基础服务水平是很高的……修路和修水利的重要性不需多言,我想特别提一下城市基础服务,包括供电供水、垃圾处理等,这些事情在过去二十年有非常大的进步。就说垃圾处理吧,2009 年时候我在南汇老港垃圾填埋场做项目,上海只有几个垃圾填埋和垃圾焚烧厂,垃圾无害化处置能力约为每天 1 万吨,而每天的生活垃圾量达到2万吨,只能满足 50% 的需求。老港垃圾填埋场让南汇区临近的地区都飘着垃圾的臭味。而 2024 年,上海的垃圾处置能力已经达到每天 3 万吨,无害化处理率已经达到接近 100%。放眼全国的城市,这个曲线的提升是很一致很明显的,而且无害化率是从 95 年之后才开始慢慢提升,花了 20 年时间。大家回忆一下 90 年代的城市,特别是城市的边缘和郊区的清洁状况是什么样子的。最近看过有外国友人来中国,说中国街道很干净,说是因为用的新能源汽车,我觉得是比较片面的,忽视了城市垃圾处理行业 20 年的努力。

还有消费,也是看上去很烂,实际上也很烂。

9 月底中央政府的一行一局一会推出支持股市的大礼包,一下子丢出来几万亿的资金,A股从 2600 点一下子拉到 3200 点,然后放国庆长假。人们压抑了好久,又信心十足欢欣鼓舞起来。我当时觉得消费是财富的函数,大家炒股挣钱了,对国庆的旅游消费应当拉动作用非常大,至少来个 50% 的增长吧。然后国庆放假回来,看到统计数据,傻眼了,6%。叫好不叫座,加量不加价。

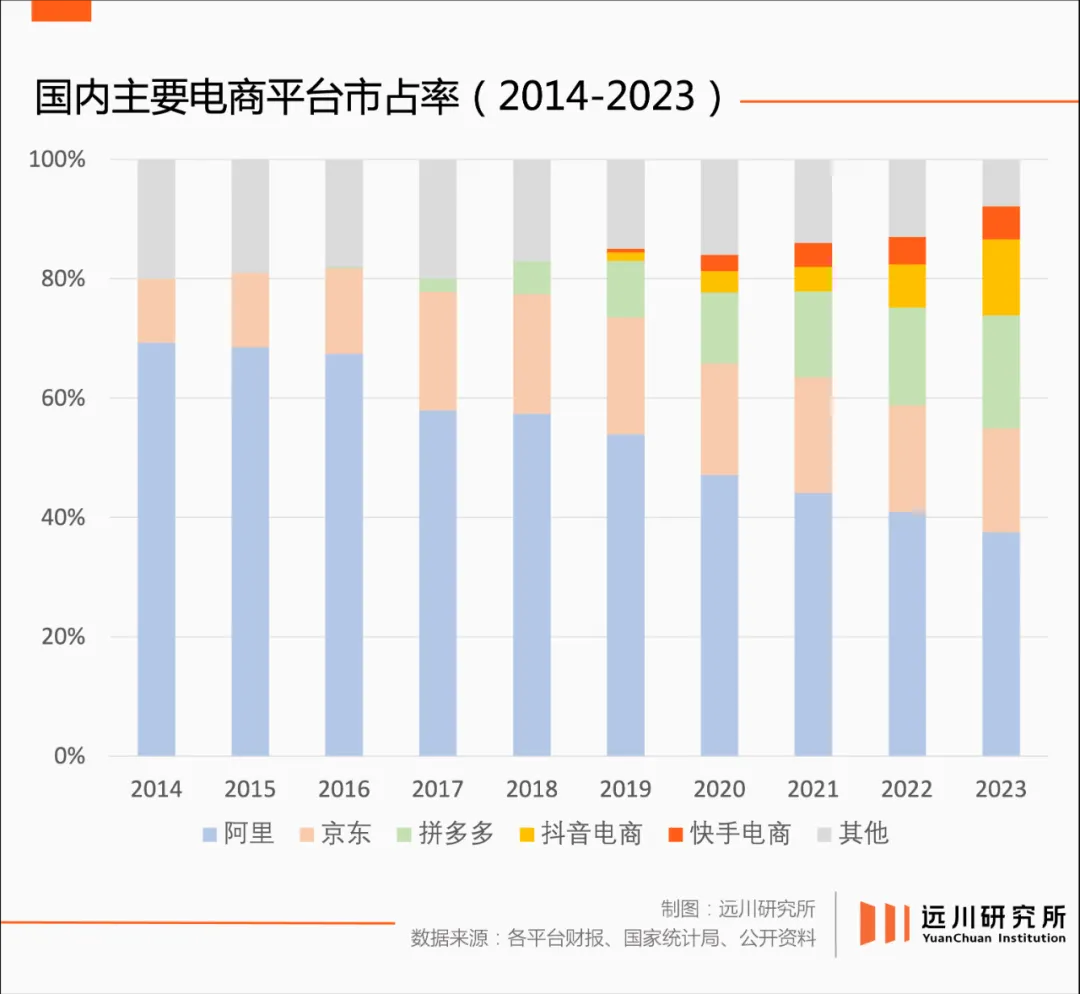

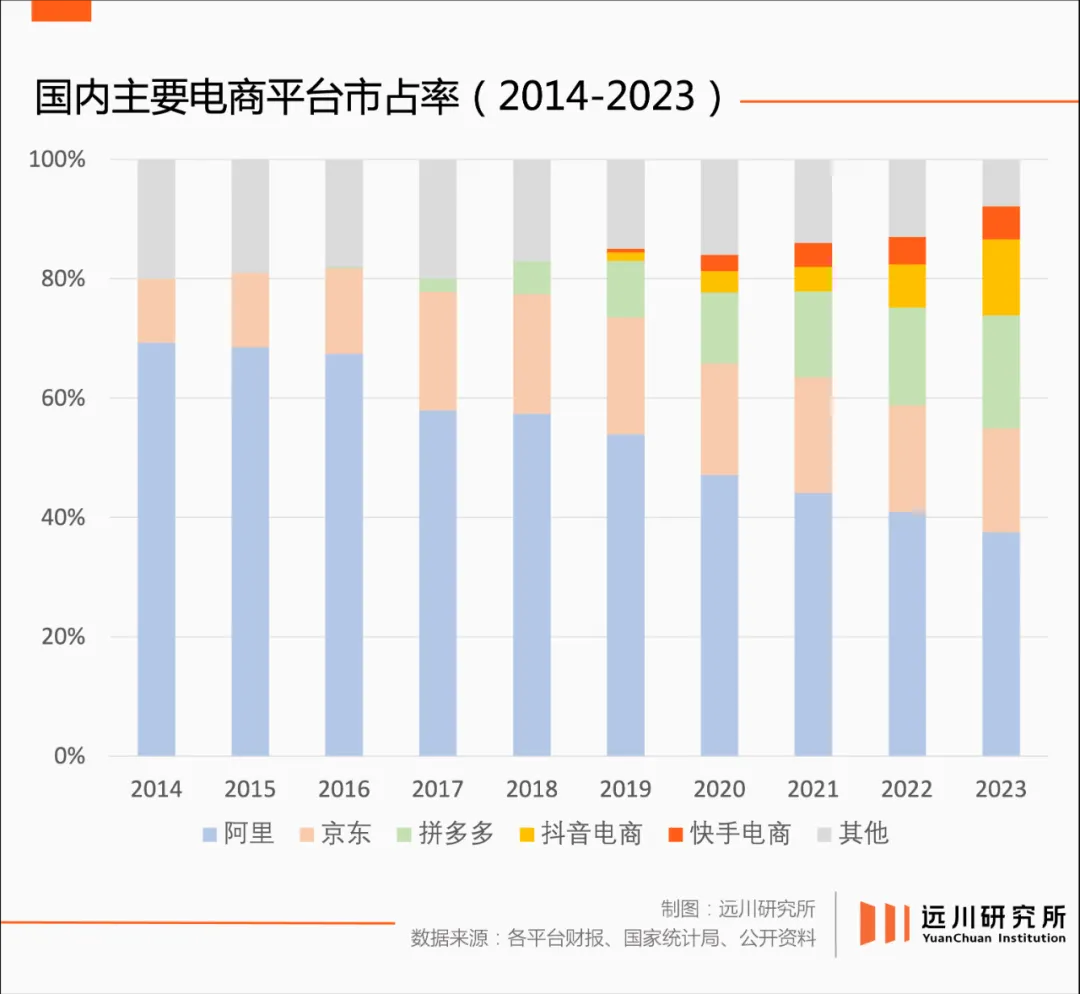

电商呢?消费 GMV 一直在涨,从 2019 年开始的对平台经济的反垄断,也取得很大的效果,现在的电商平台不再是一家独大,如下图。

但是,我问了身边人一个问题:和 2019 年之前相比,你感觉现在网购体验有变得更好吗?普遍的回答是:变得更烂了。电商反垄断,体验反而越烂。

这足以警示我们一点:反垄断,并不是天然正义的事情。

其实垄断本来就分为好的垄断和坏的垄断。我们似乎被灌输了一种理念,垄断就是坏的,垄断就是贬义词。包括在立法上,中国有一个法律就叫《反垄断法》,开篇第一句:“为了预防和制止垄断行为,保护市场公平竞争,鼓励创新,提高经济运行效率,维护消费者利益和社会公共利益,促进社会主义市场经济健康发展,制定本法。”直接定义了,垄断就是损害市场、损害创新、损害消费者利益,是违法行为。以至于有些好的垄断不敢说自己就是要车同轨书同文降低社会交易成本,有些坏的垄断又躲在“国家利益”的面具背后免于受攻击。这对于打击坏的垄断、保护好的垄断造成很大的阻碍。

说完了中国的 GDP,CPI,就业和消费的实际情况,你可能觉得我是悲观派。恰恰相反,我觉得正因为上面说的实际情况,开始慢慢变成中国人从上到下的共识,社会的观念才会正视问题,来想办法来解决,而不是像鸵鸟一样把头埋在沙子里。2025 年的中国叙事,可能就是看社会观念能够对经济产生多大的反作用。

(四)

把目光投向国际,还是在逆全球化的背景板下。美国、日本、欧洲,都进入“以我为主”的状态。

美国:数据👎,实际👍,观念😡

如果说,中国的经济情况是,统计数据还行,实际很烂,社会观念做好筑底准备,美国就是完全相反。

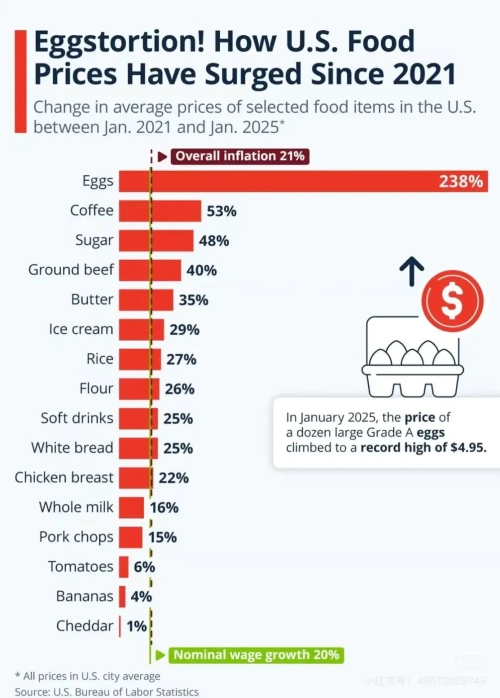

美国的通胀高涨,美联储暴力加息仍然无法平抑物价。在过去两年间,感觉美国人民生活在水深火热之中,引发人们对于股市崩盘、经济硬着陆的担忧。

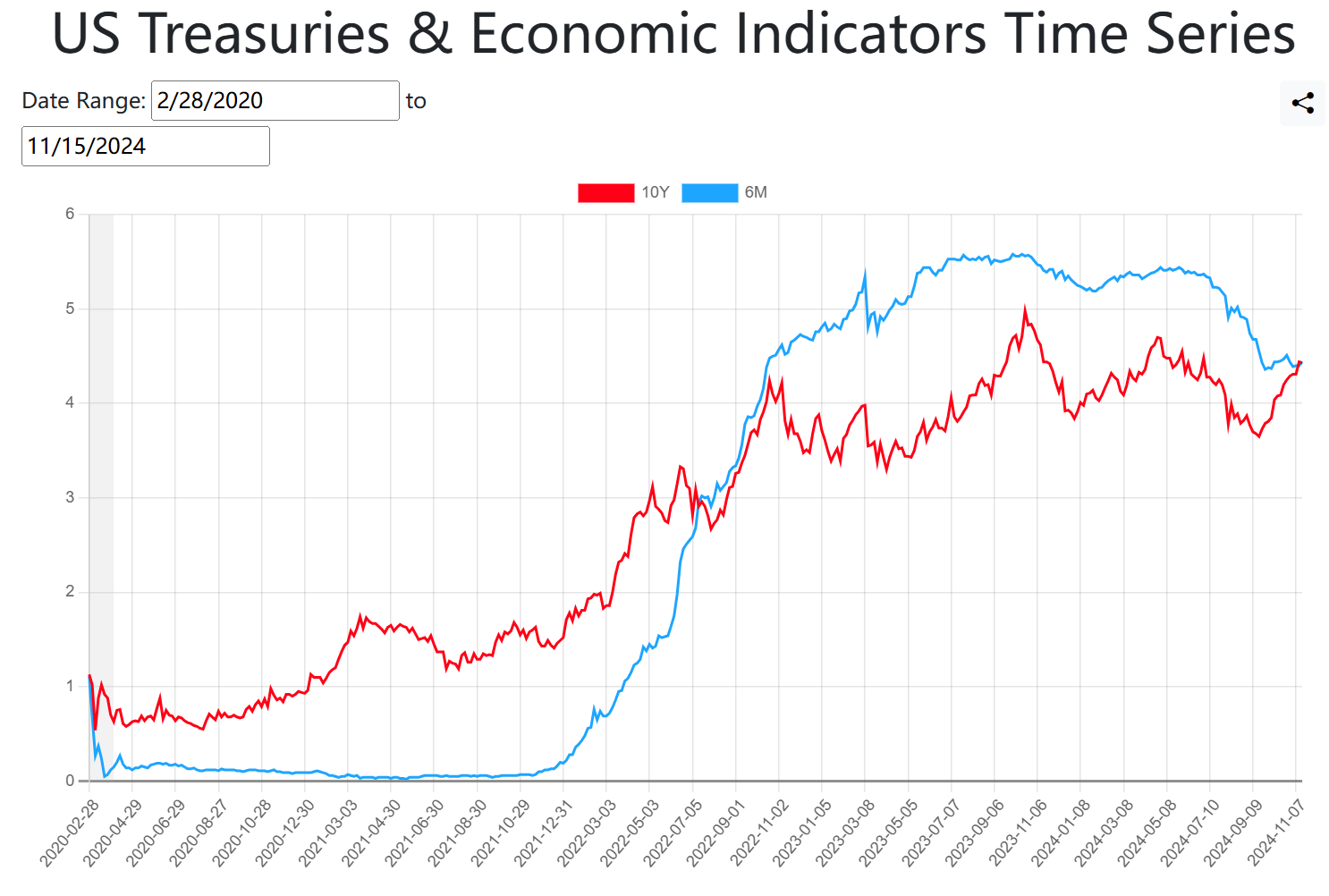

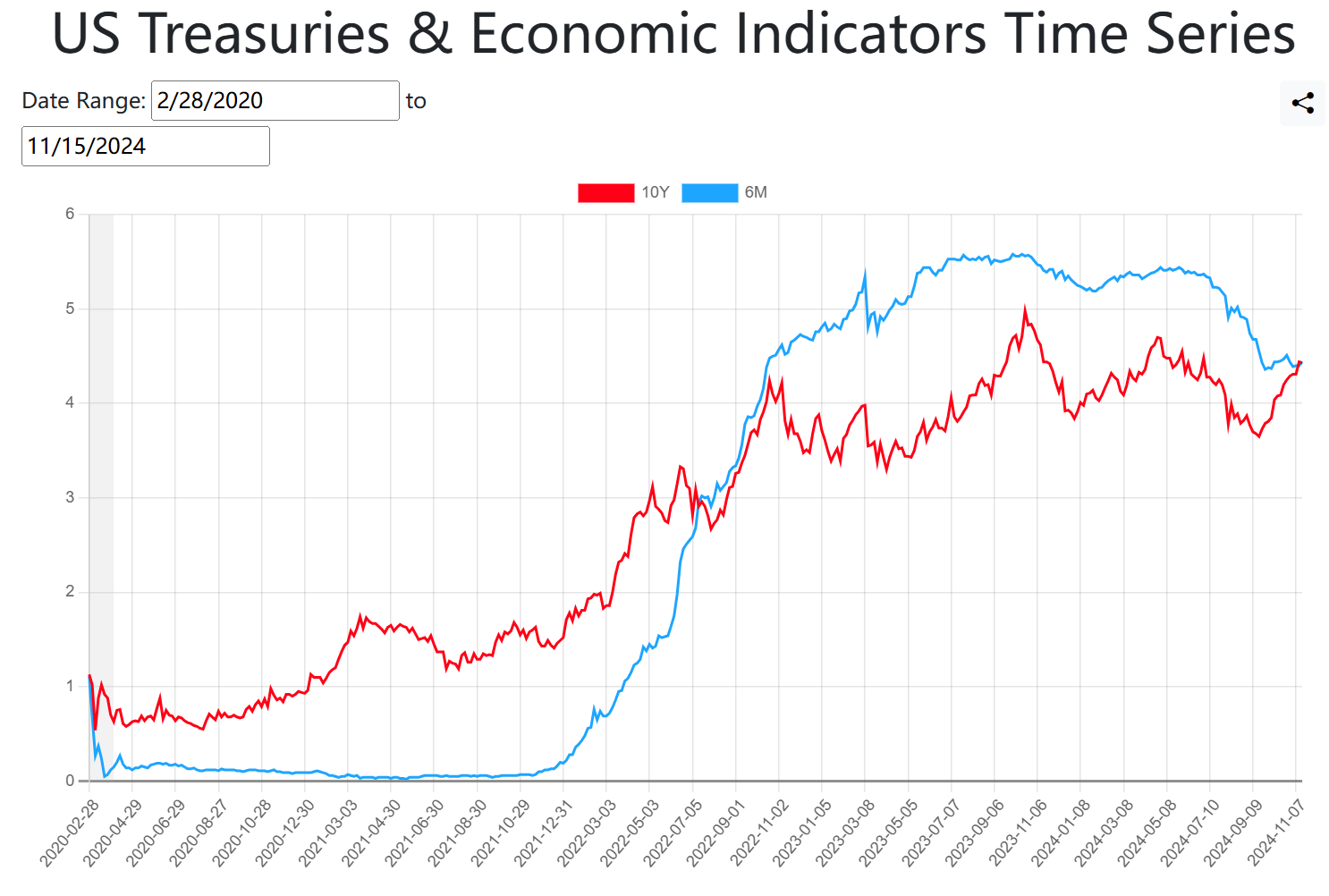

2022 年开始,通货膨胀率就达到了 40 年最高的水平,美联储也用激进的加息试图平抑物价,然而这轮加息引发了历史上持续时间最长的收益率曲线倒挂。如下图,蓝线代表短期利率,红线代表长期利率。

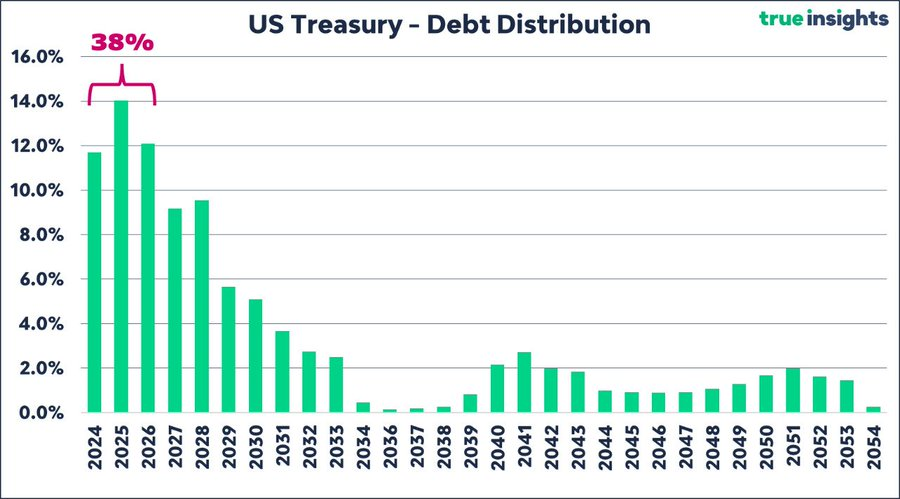

从历史来看,收益率曲线倒挂是明确的经济衰退的先导指标,从 1952 年至今,每一次收益率曲线的持续性倒挂后续都发生了经济衰退。尽管面临经济衰退的风险,美联储还是两害相权取其轻,冒险把短期利率抬高到远远超过长期利率的水平。有些人的期望是,通胀会被较快平抑,美联储就会把利息降下来,这样利率倒挂就会消失——这个期望不仅仅出现在个别投资者中,甚至美国财政部长耶伦也是这个 view:即便是短期利率更高(意味着短期国债的发债成本更高,美国政府将承担更高的利息成本),有更高的 refinancing risk,财政部这两年新发行的国债也仍然以 3 年以内的短期国债为主,其实也是在期待美联储降息之后,再借长期的钱。

今年 Q3,利率倒挂以另一种方式结束,但可能不是之前大家认为的结束方式。过去大家认为结束的方式是经济软着陆,美联储短期利率降回来。实际的结束方式是经济继续用一种火热的方式跑,通胀也推高,短期利率降不下来,那就把长端利率抬起来。这就是债券市场上买短卖长的逻辑。其实拉长到几十年,拉长到世界性冲突频发的历史时期,5% 也不算高利率了。美联储在 9 月终于宣布降息 50 个基点,到 4.75% 至 5% 的区间。短期利率并不足以回落到加息前的水平,而是由于红线的长期利率抬升到 4.5% 以上来终结长达 780 天的利率倒挂。这一次倒挂持续了两年多,经济衰退也喊了两年,只搞倒了 SVB 硅谷银行,反而美国股市再创新高,就业率也很高,工资涨幅也很不错,地产 REITs 的指数也没有出现 1997 年或者 2008 年的大跌。

美国的经济数据其实非常让人困惑。一方面加息、通胀、避险资金推高了黄金、失业率统计不准确频繁修正;那边股市再创新高,美元和黄金齐飞,就业率高涨。我们要对美国实际的经济情况要进一步分析。

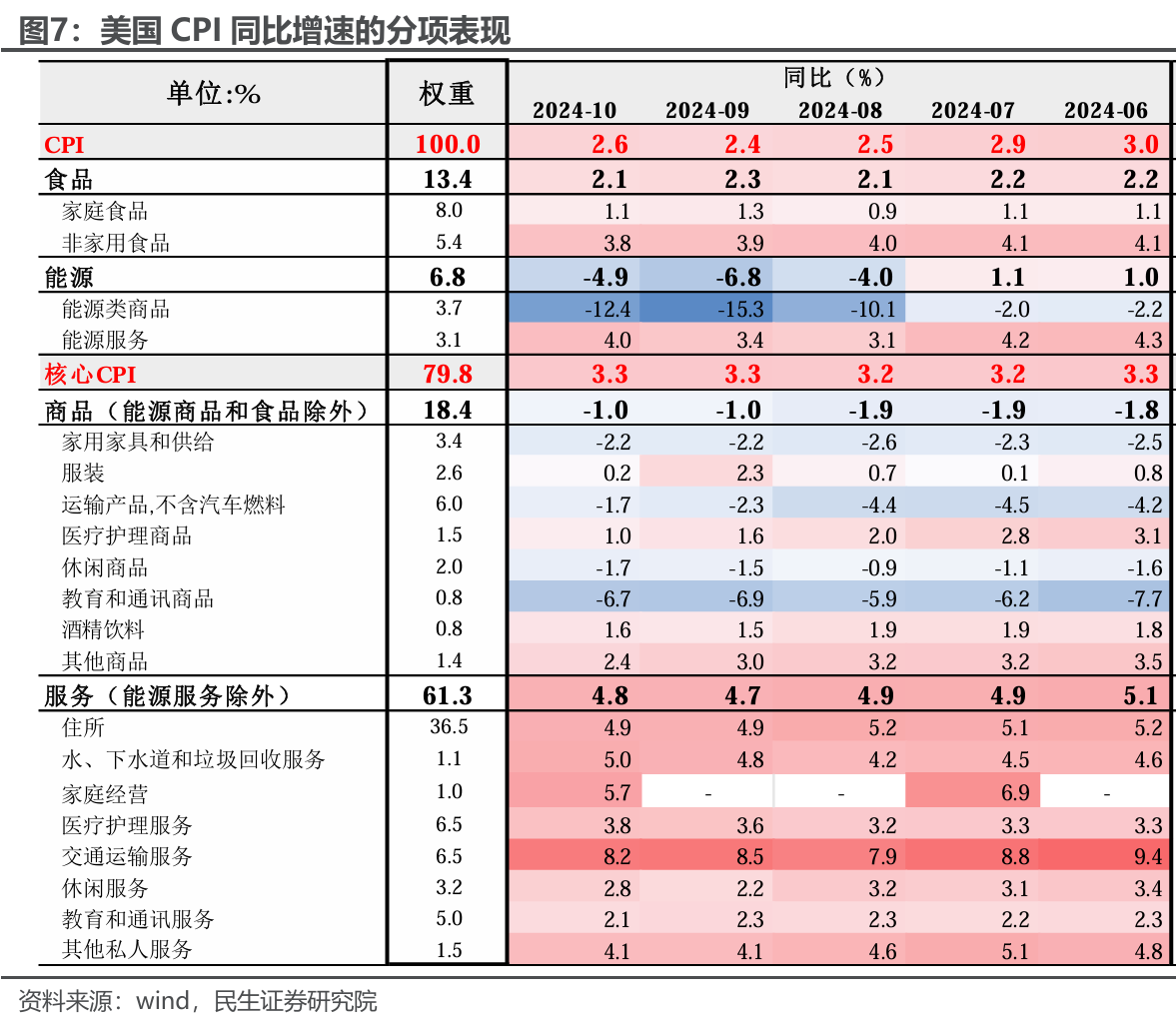

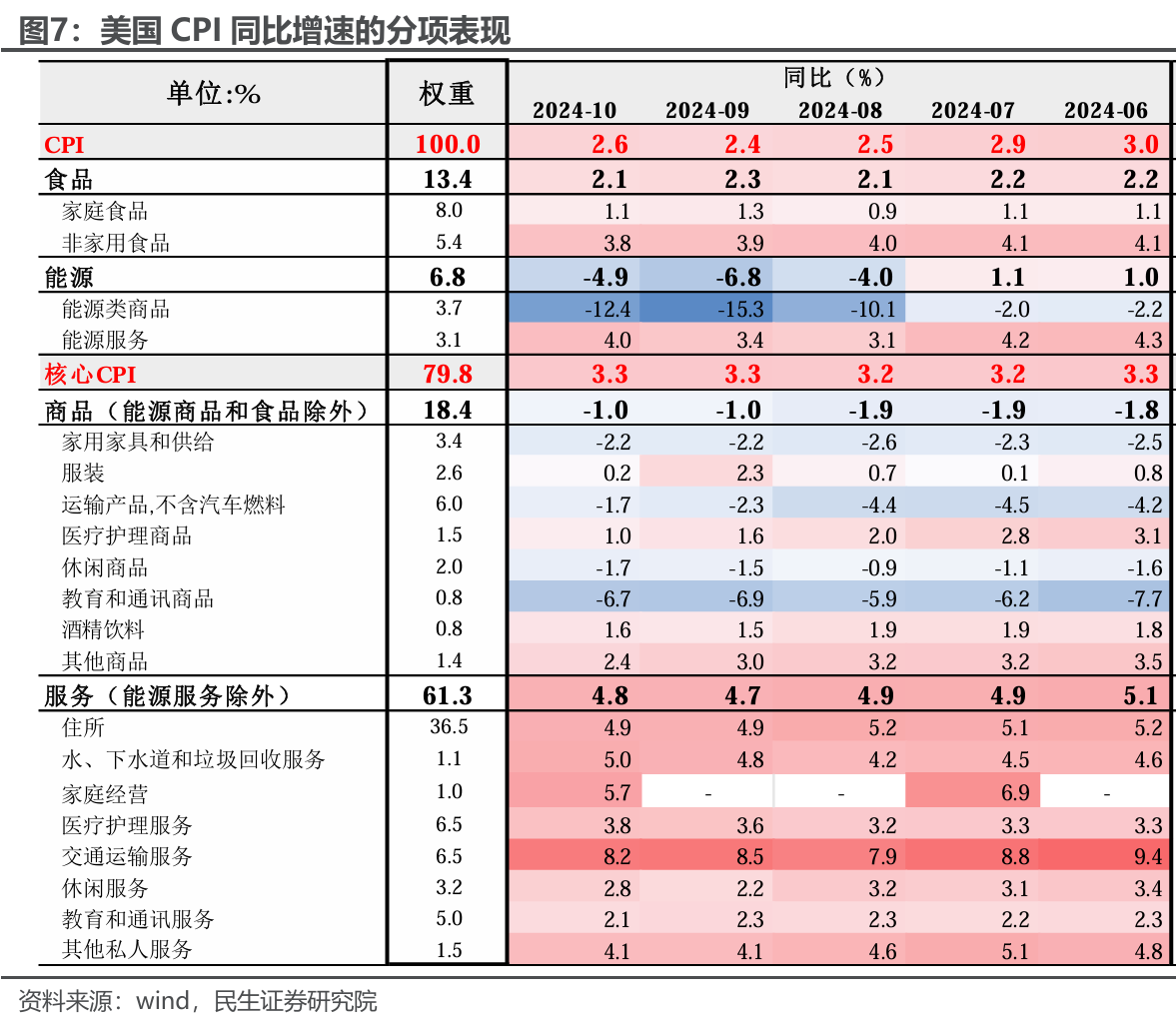

第一,美国通胀居高不下,究竟是什么原因?我们分项来看,见下图。

第一项是食品,通胀 2.1%,其中家庭食品通胀 1.1%,低于平均通胀水平。根源是啥?我们看下大豆期货价格,从 2021 年开始一直在下跌,从 1700 多美金下跌到 970 多美金了。小麦期货价格也是下跌的。因此上游农产品并没有涨价,确实不是因此的带来通胀。

第二项是能源,通胀率是负 4.9%,这是拉低通胀的一项。自从俄乌战争开始,国际形势不稳,原油价格一直在下跌。新闻上说俄乌和中东发生冲突、欧洲面临能源短缺问题,让人以为全球能源价格上涨。首先,战争并不会推高油价,而是压低油价的。战争机器虽然会增加对石油的需求,战争还可能切断能源的运输。但实际上石油的下游需求并不来源于军队,而是来自民用经济。从量级来说,国防开支只占 GDP 的 1 – 3%,民用部分是军队的 100 倍,比如民用车辆、民用化工品。而战争会摧毁民用经济,经济需求下跌对石油价格的影响是更大的。其次,欧洲会面临能源短缺问题是因为西欧并不产出能源,但是美国可是石油产出国,完全没有能源供应问题。

第三项是其他商品,通胀是负 1.0%。这也是拉低通胀的。

最后一项是服务,通胀 4.8%,这就是美国通胀居高不下的核心原因。服务包括住所(4.9%)、 水、下水道和垃圾回收服务(5.0%)、家庭经营(5.7%)、医疗护理服务(3.8%)、交通运输服务(8.2%)等,这些都是普通民众的行业,不只是高大上的金融、资本、科技行业。失业率一直在 4% 以下,非常低;虽然时不时有上修下修,但是几十万人的修正也不影响大盘。再看看工资涨幅,一直在涨。不仅仅是金融、AI、科技从业人员的工资在涨,那些司机、除草的、修水管的,时薪都在涨。

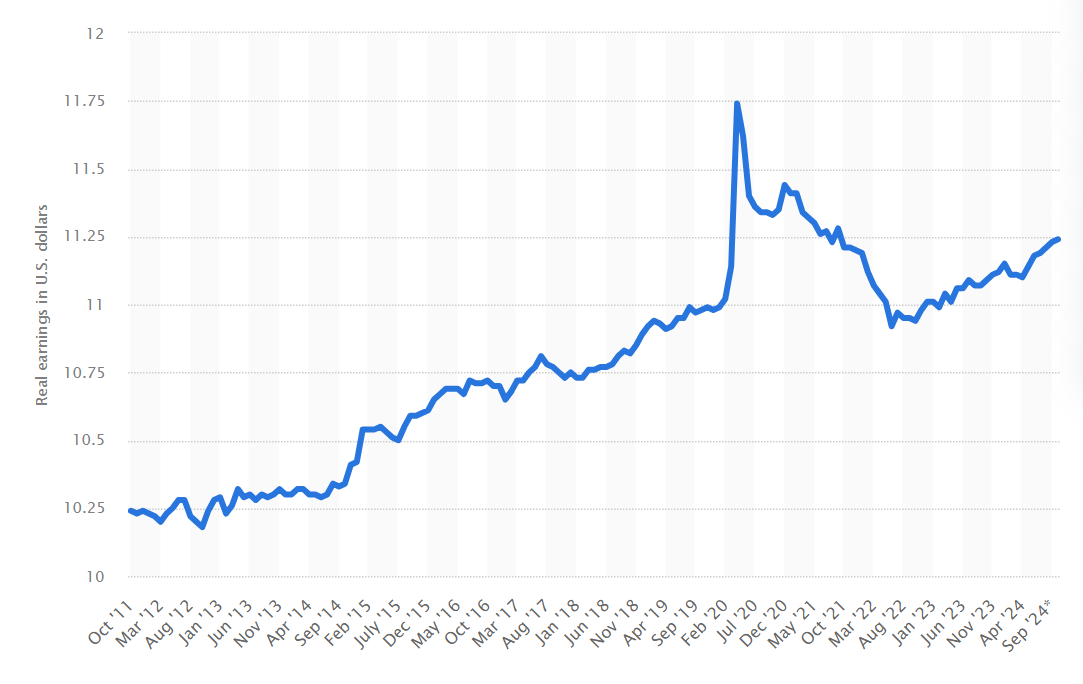

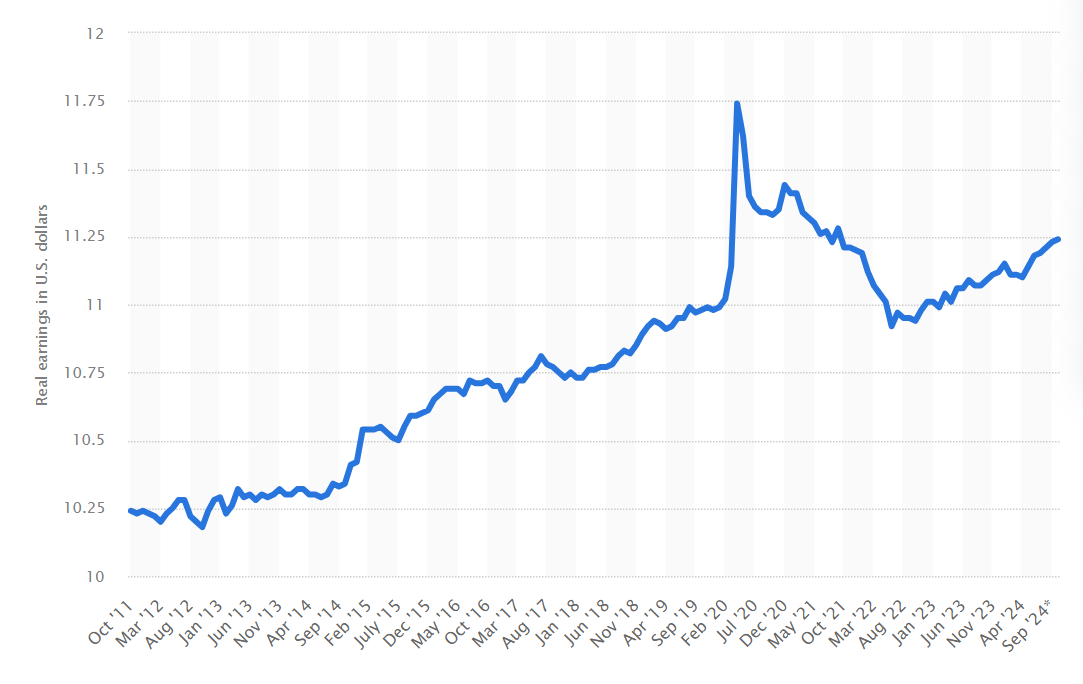

Source: statista.com,时薪一直稳步上涨,达到 $11.25,折合成人民币每天收入 650 元。

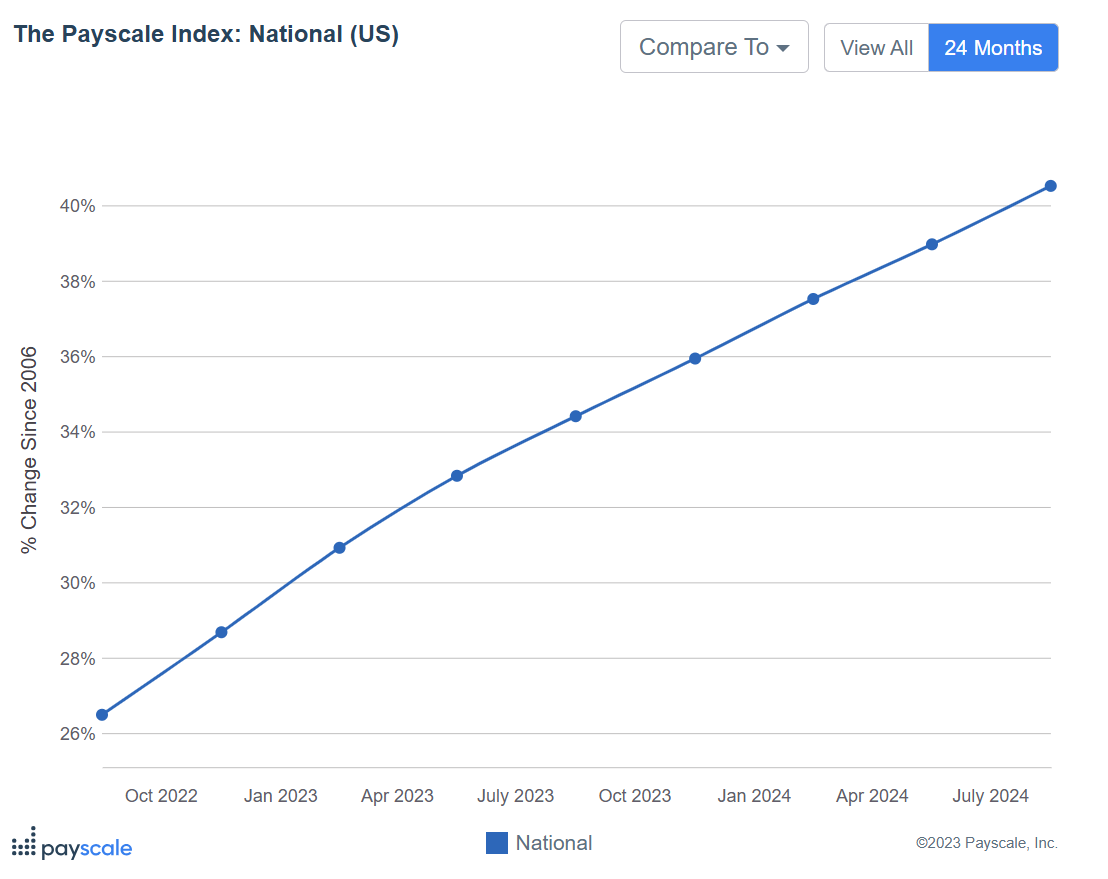

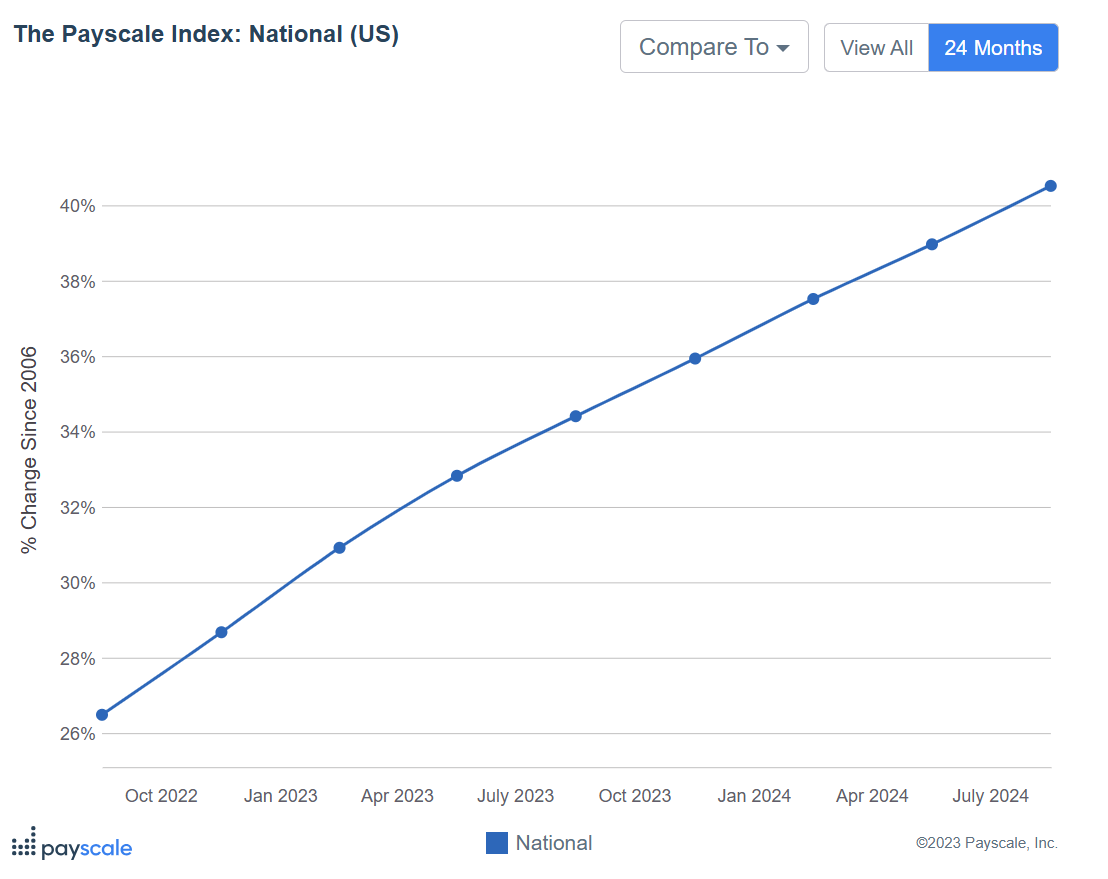

Source: payscale,另外一个 source 的数据,时薪都上涨也非常 solid。

结合企业的 spending 也一直在增加,地产租赁的旺盛,综合这些趋势和数据来看,美国确实是需求旺盛,进入了一种正反馈:就业率高,实际工资增速高,说明需求旺盛且招不满人,因此企业用工成本升高,加到销售价格中导致服务价格上涨。服务价格上涨带来更高的生活成本,劳动力进一步要求更高的实际工资增速。利率是通过控制投资和采购来影响物价,在服务通胀的循环中,可能还是进一步推高服务通胀的推手。

再回顾下食品领域,大豆、小麦期货价格在跌,但是交通运输零售领域的工资上涨,抵消了原材料下跌,最终把食品通胀拉到了正的1%。所以食品的价格上涨,其实也是来自于服务通胀,来自工资收入的上涨。能源分项中,能源类商品通胀是负的 12.4,能源服务是正的 4.0,也是服务通胀抵消了能源商品价格的下降。

这样我们才比较确定地说,美国通胀本质是服务通胀,体现为消费支出和工资收入的双高。

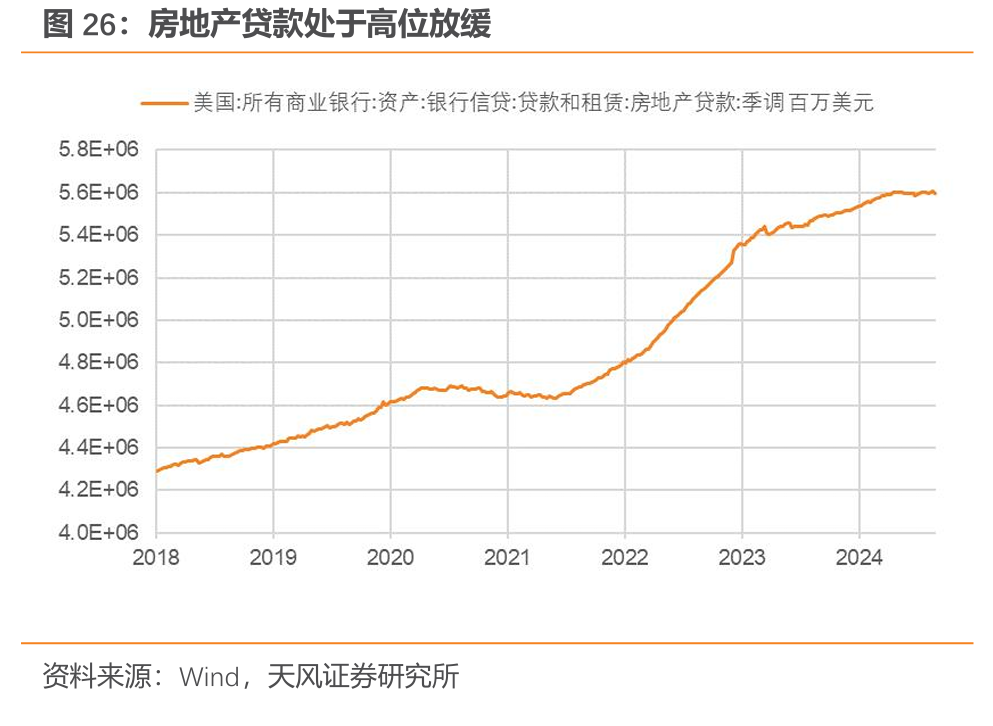

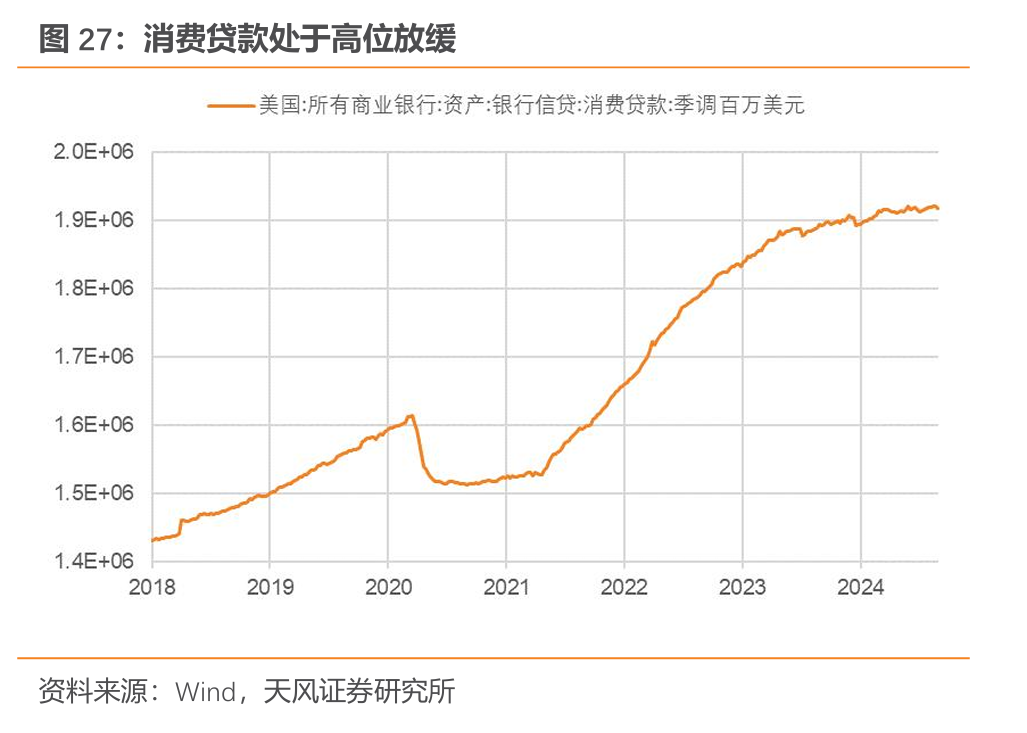

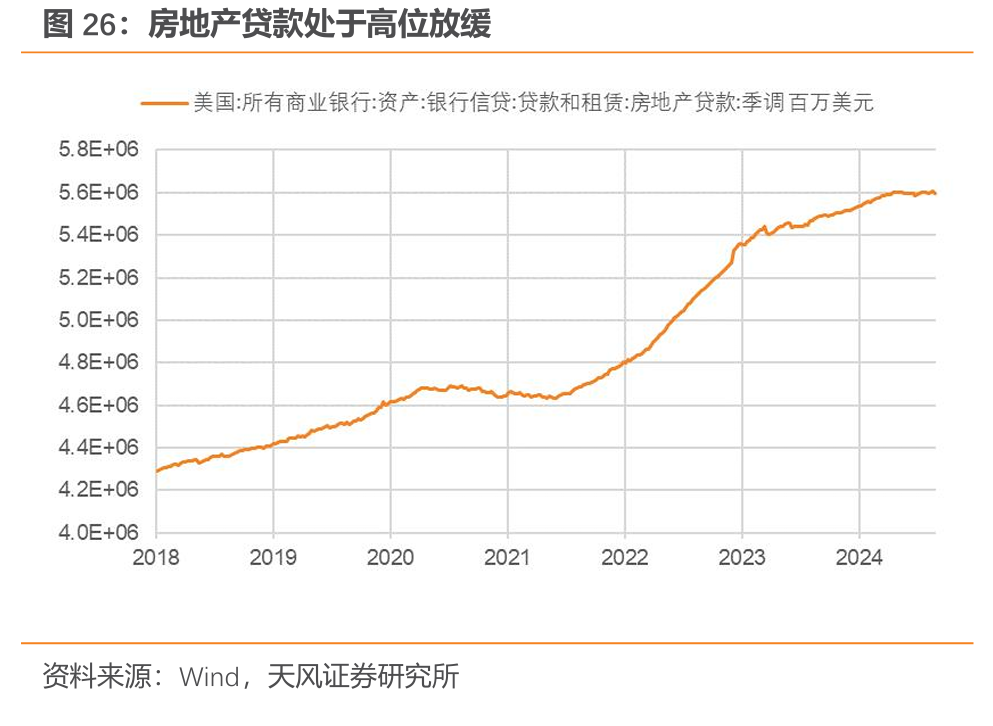

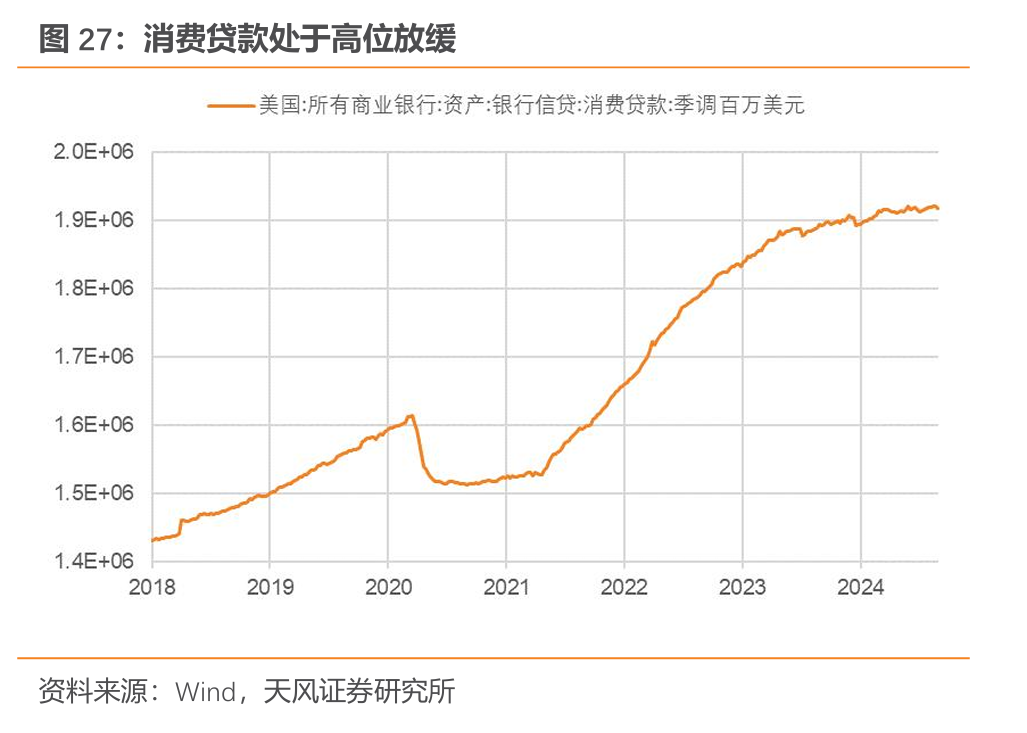

第二,看投资和消费。在高息情况下,房地产贷款和消费贷款都在持续上涨!这斜率,而且还考虑到这是在美联储加息到5.5%的情况下,还在涨。这跟消费旺盛,地产旺盛也对上了。想象一下中国这个指标的趋势可能是什么样的,我就不贴图了。

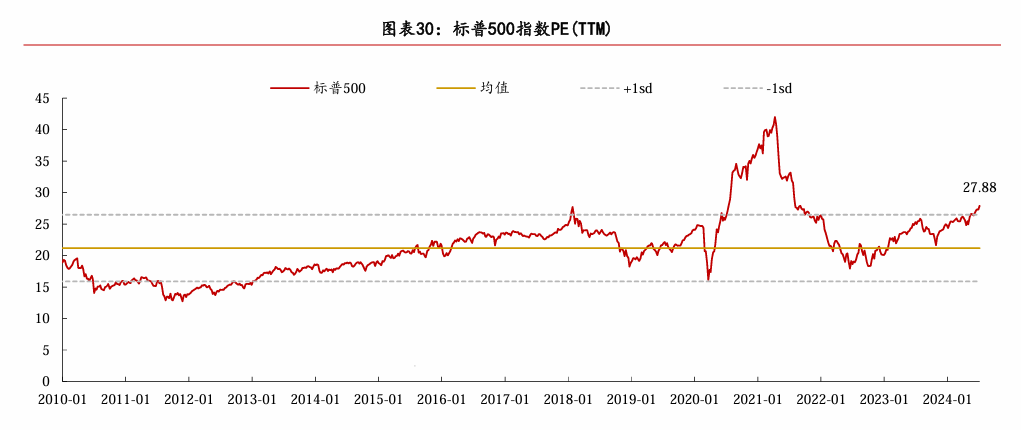

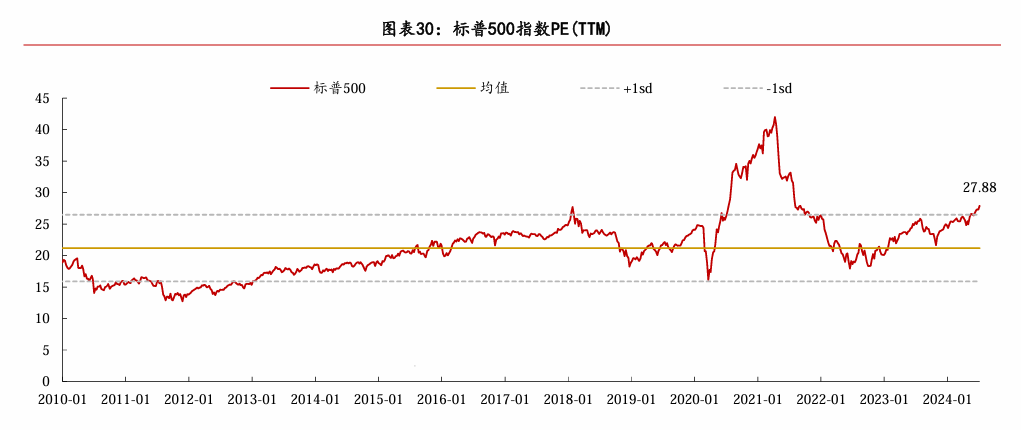

第三,通常加息会导致风险资产估值下降,但美股估值仍屡创新高。一方面反映了资本市场和实体经济的共振,但另一方面,也说明风险在累积。从标普的 PE 倍数来看,现在达到 27.88,已经超过历史均值的 1 个标准差。

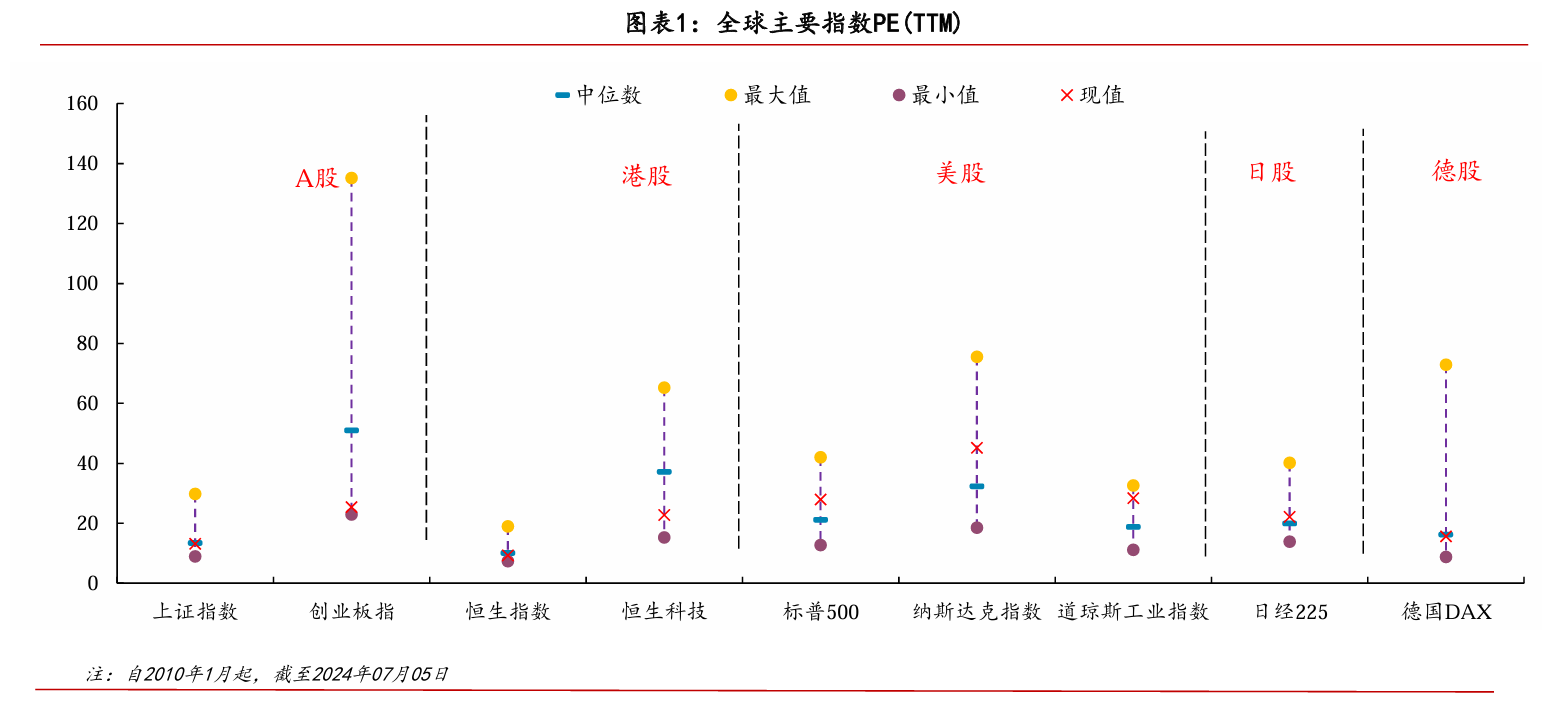

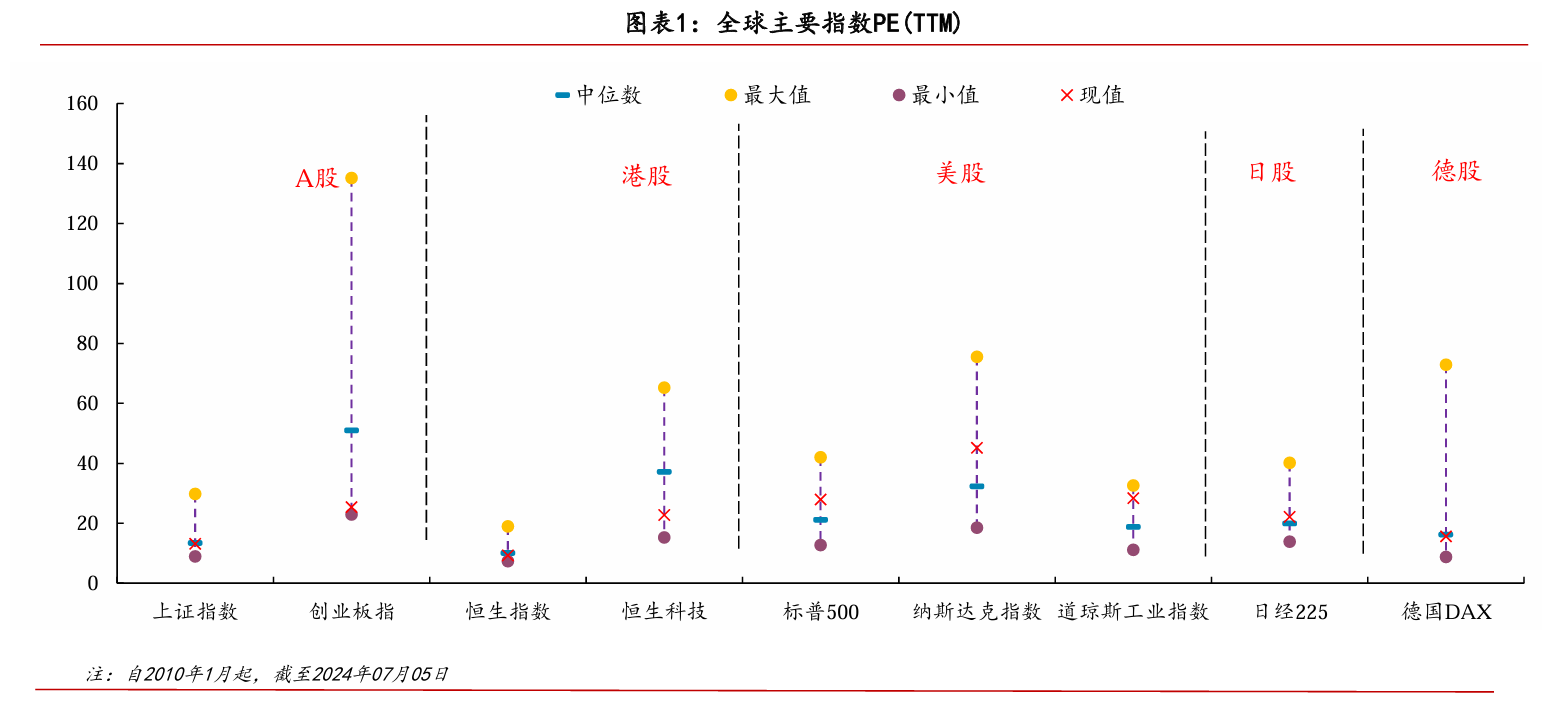

对比下 A 股,其实 A 股的 PE 在历史中都属于低的。这个图表展示的是 7 月的 A 股 PE 倍数,现在涨上来,也仍然还是低位。

第四,房地产。这个 sector 理论上是被加息伤害最重的,所以当美联储利率持续在 5% 以上时,我总觉得房地产要崩盘,因为房地产的价格可以近似于房租收入除以资本化率。如果利率涨了 50%,那么房地产价格就会跌三成,到时候可以抄底,等降息后,房产价格就会涨回来。所以我这几年一直盯着房地产信托指数。结果SVB崩盘了房地产还没崩盘,比起 2021 年还涨了。实际结果是,虽然资本化率涨了很多,但是房租也涨很多,分子分母同时涨,价格也比较坚挺。

S&P United States REIT Index 仅仅在 2020 年疫情时期短暂下跌过,但很快收复失地并且再创新高。2022 年后的加息给 REIT 指数造成的下跌,甚至都没有跌穿疫情前的平均水平,到了 2024 年甚至往上升。

综合以上定量数据的相互验证,以及定性的感受,美国通胀其实是供需两旺的结果,进而带来强美元、对房地产的支撑,并不是经济衰退的指征。

然而,尽管美国经济实际还行,但是社会中不同阶层的人差别很大。比如,持续通胀导致生活成本大幅上涨,即使加息也降不下来。美国家庭的日常支出中,住所的支出是非常重要的支出,在服务通胀中是单一最大的组成分项,即房贷或者房租。利率和房租都是成倍上涨,可以想象一下,原来 3000 元每月的支出,突然就翻个倍变成 6000。如果是有大量金融资产的大佬,你会超级开心;如果是有房有股票的中产,你的日常收支还能维持,资产还有一定收益,感觉中等,偏 better off;如果既没房又没股票的底层,你会感觉工资涨幅赶不上生活成本的涨幅,是恶化的。而在铁锈带这些制造业地区,工资也没上涨,那就纯纯是吃了通胀的亏,对经济政策相当不满。这导致了整个社会的撕裂,社会观念的弦绷得很紧。

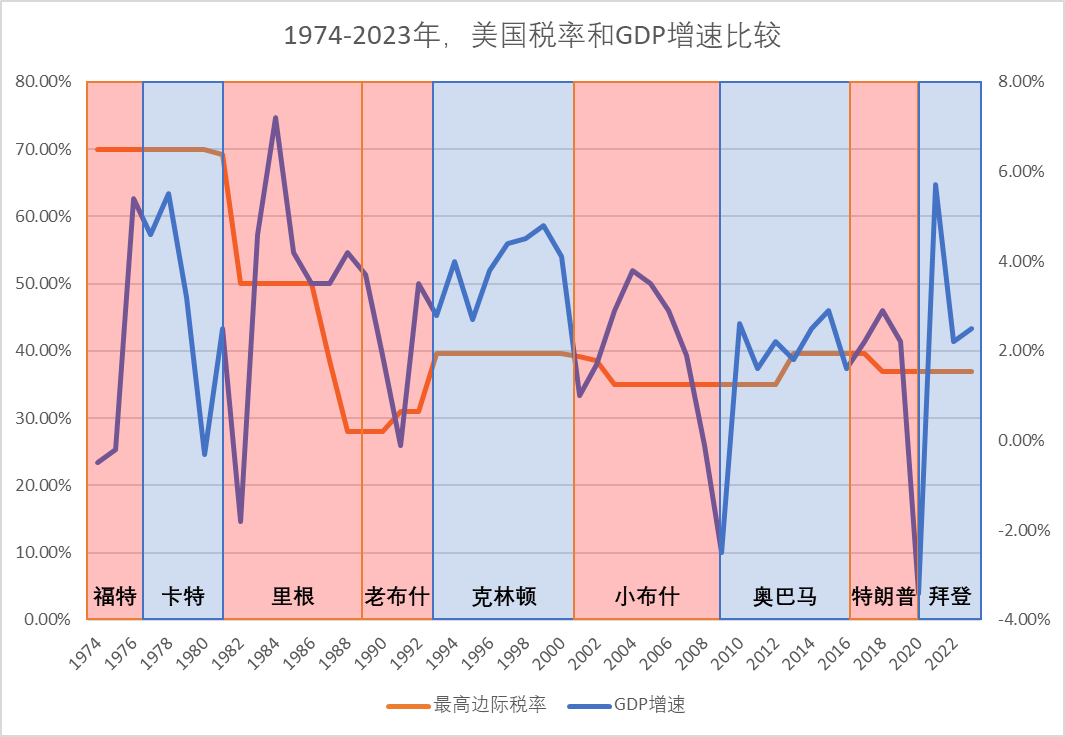

所以特朗普也在这些右翼团体的簇拥下入住白宫。Trump Trade 是今年学到的一个新的名词,指的是美国总统选举期间,在商品市场上看多二次通胀(除了石油),在股票市场上做多股票,在债券市场上买短卖长。因为被通胀伤到的底层人民想要拿回自己的经济主权,逆全球化加关税、保守主义的减税降息。然而逆全球化的将是进一步推高通胀,会让底层人民更受伤,降息会推高股市,减税会让美国政府财政赤字恶化,利空长期国债。所以美国这供需两旺的经济,被政治这么一折腾,要么就是 MAGA,要么就是看会不会被高通胀高赤字和分裂的族群拉爆。这又是一例,观念影响经济,而非经济影响观念的例子。

关于日本,我重点说一个点,人口。这可能是关键的他山之石。

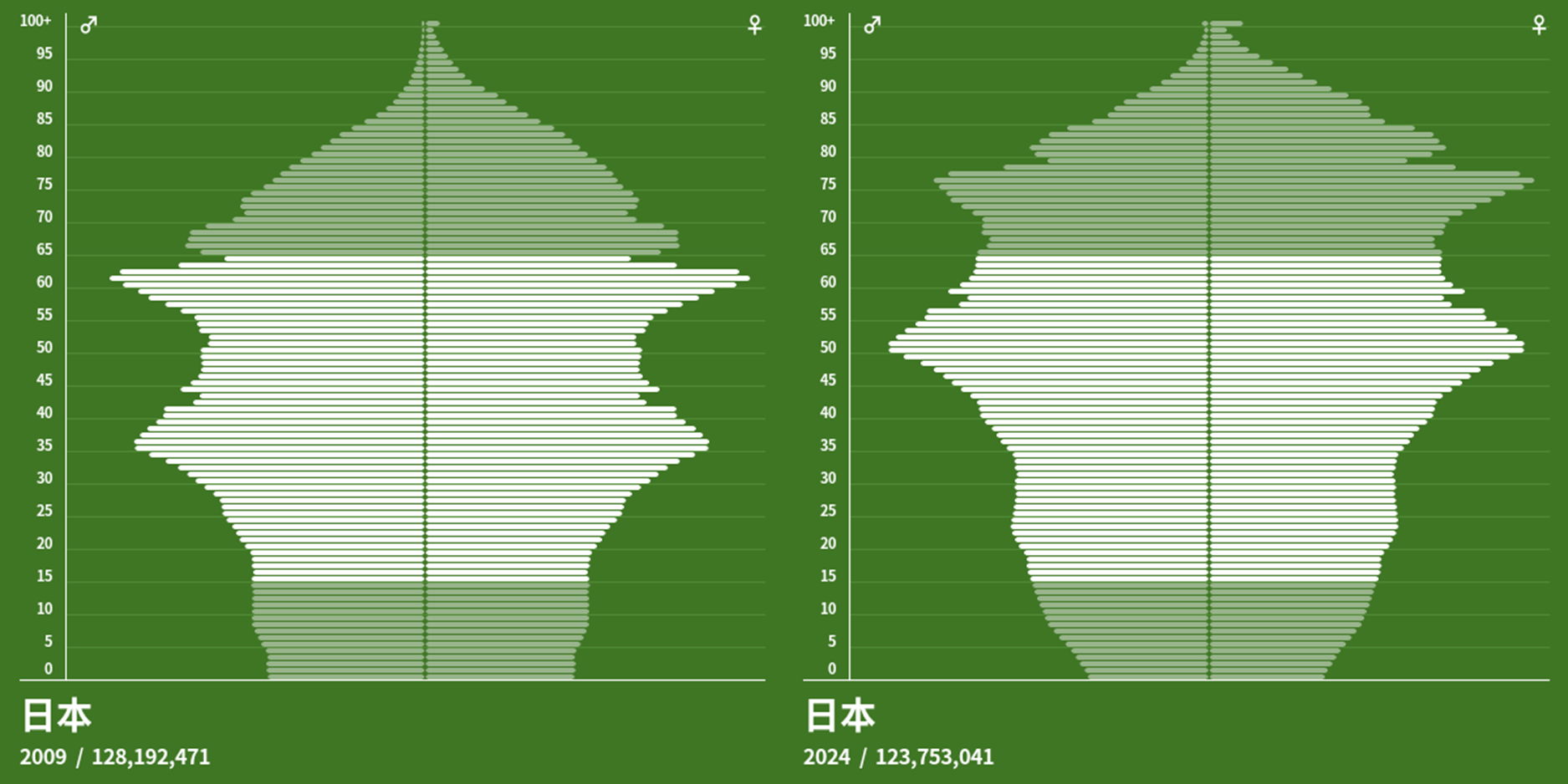

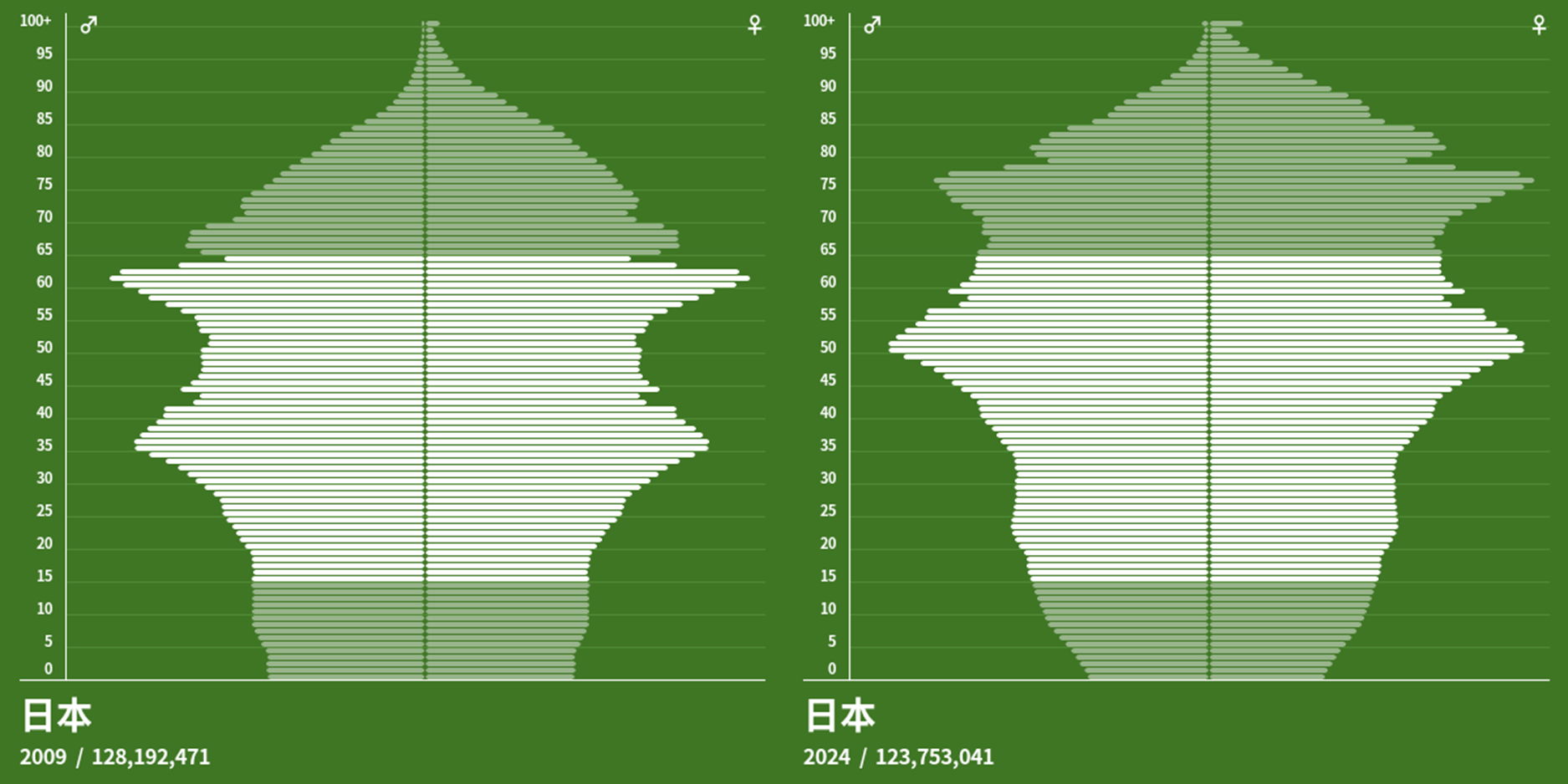

日本可以说是全球经济状况比较健康的一个经济体了。日本过去三十年也面临了 GDP 增速下滑、房地产崩盘、央行降息到负利率降无可降的情形,职场中年轻人被罩在老萝卜之下看不到未来的希望,变得尤其的丧,转向非社会化的娱乐活动,日本动漫的辉煌出现在上个世纪 90 年代,跟人口的周期恰好吻合。Oh no,我突然想到,日本有动漫,中国不会是短剧吧!都是现实社会中过得太苦的精神寄托。但是到 2024 年,日本的人口结构开始有了。下图展示了 2009 年和 2024 年的比较。注意看 15 – 65 岁劳动人口的分布形状,2009 年在 60 岁和 35 岁有两圈非常强大的阶层压制着年轻人。到 2024 年,第一个阶层已经退休,第二个阶层还有 15 年也退休了。

日本:2009 年 vs 2024 年. 来源:https://population-pyramid.net/

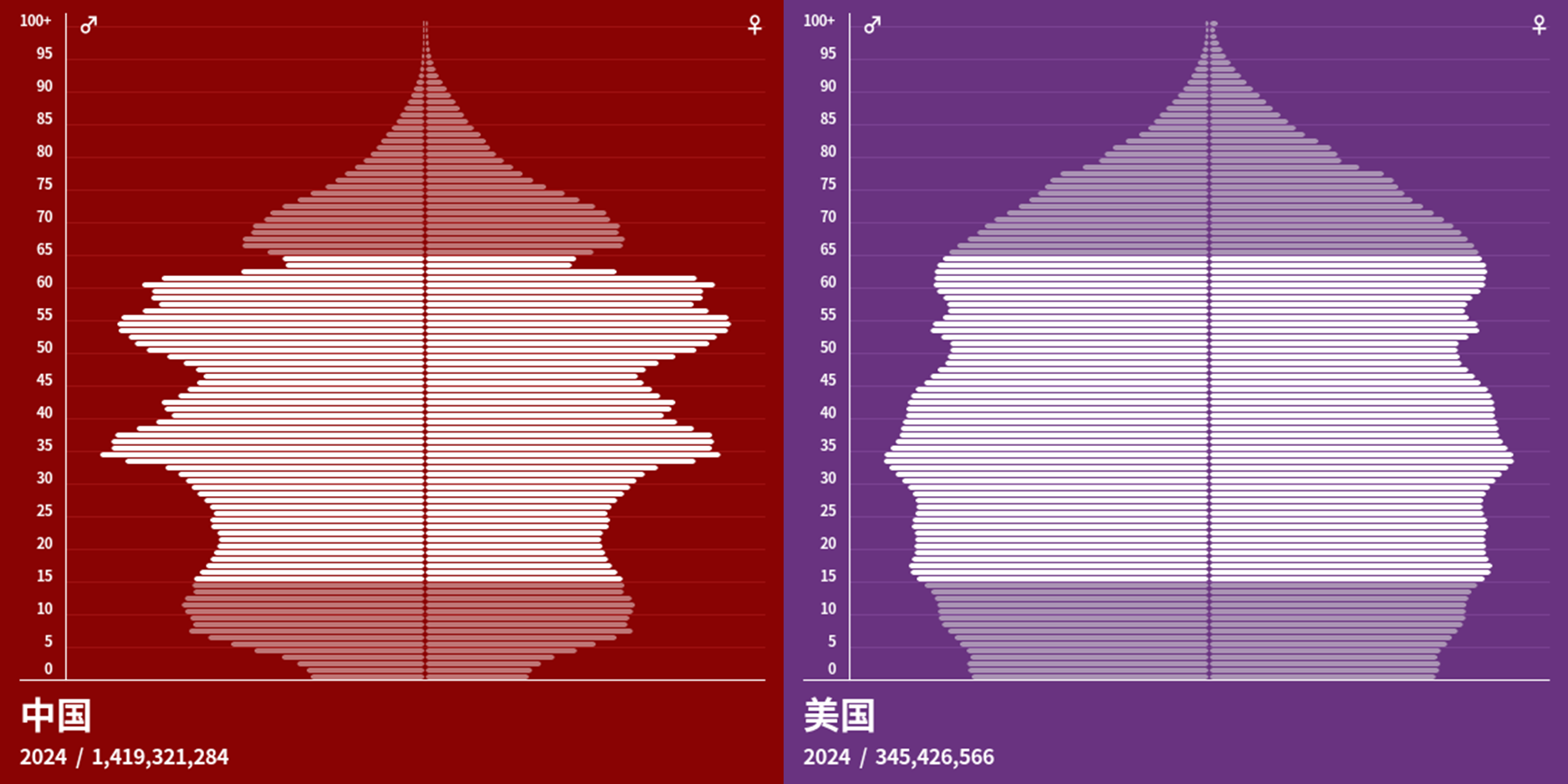

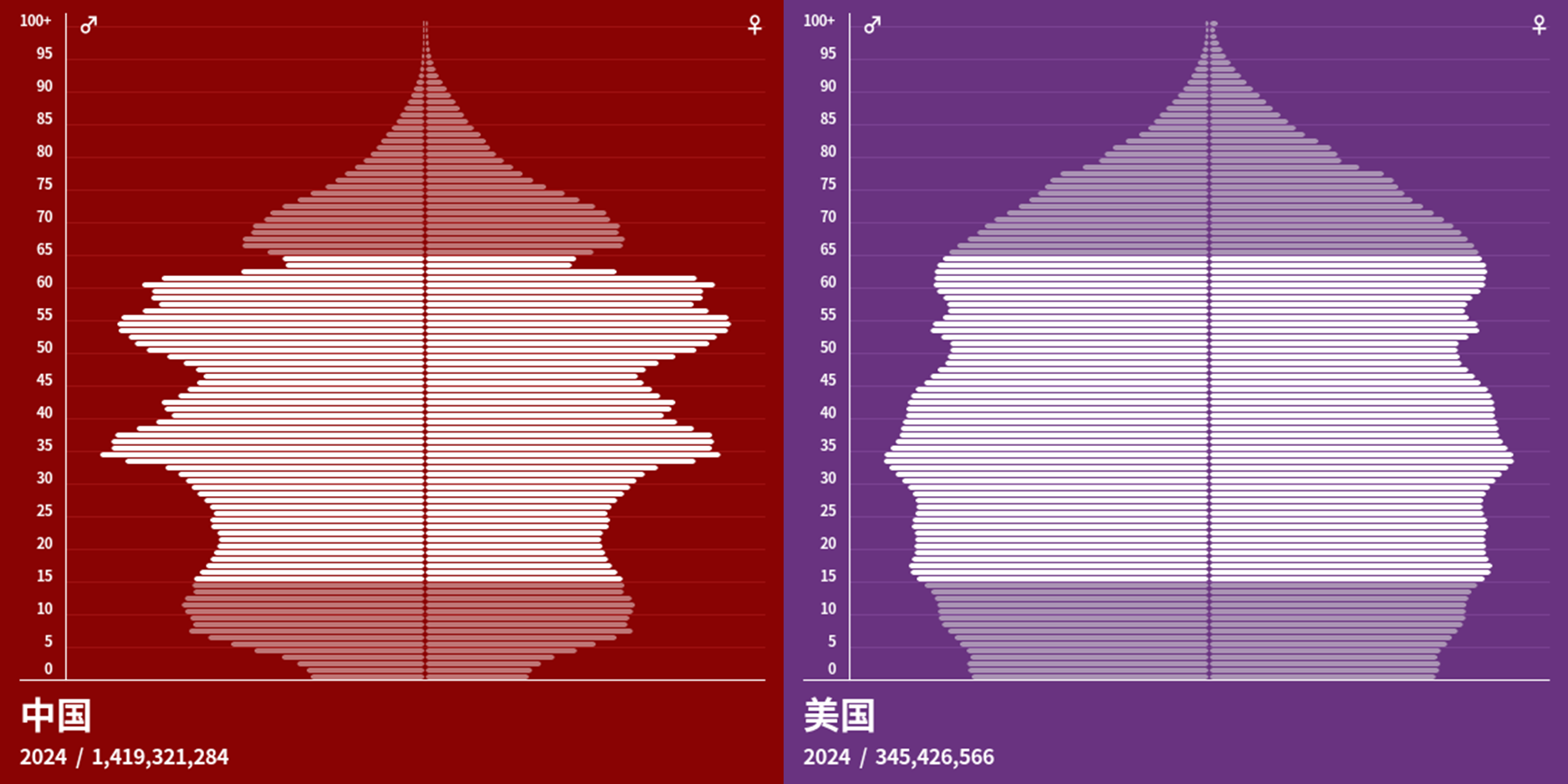

比较一下中美的人口。中国 2024 年就业年龄的人口结构,跟日本 2009 年的像不像?另外注意最近 5 年的剧烈收缩,底部变成个三角裤的形状,形势很严峻。美国的人口结构还算规整。

2024 年:中国 vs 美国. 来源:https://population-pyramid.net/

(五)

我们一直在说 VUCA,变化成为时代的主题。每个月都有爆炸性的大事,每个月趋势都会逆转一遍,我们用更高频率在追踪这些变化,并且告诉自己要适应更快节奏的改变。但越频繁的趋势逆转,说明它不是真正的趋势本身。VUCA 变得既重要,又无关紧要。

我们还是要在 VUCA 中找到不变的东西,在今天开始的十年以上,有一个确定性,那就是观念性的逆全球化。逆全球化必然带来摩擦,带来效率的下降。因此现在应当来研究以几十年为时间周期的 inflation trade:什么样的商品在孤岛式的经济体中会有更高的价格。

第一是上游资源品。孤岛经济对本地特色资源品的需求更大,供应链中的牛鞭效应也会放大上游资源品的价格波动。但上游资源品需要仔细鉴别,人口因素导致的需求下降是 overwhelming factor,科技则是 deflation factor,要看那些在需求健康、不会快速发生科技进步的领域的上游资源品。其次是世界性冲突。孤岛带来冲突,冲突带来需求下降,同时也带来战略物资价格的上涨。

Inflation trade 并不适合用商品期货来做。因为商品期货的定价不只是受到宏观供需关系的影响,绝大部分是受到边际交易者的影响,95% 的供需并不影响商品期货的价格,只有 5% 关键少数交易者会对商品价格产生巨大的影响。就像一个深无见底的大海,但是波浪的高度却只取决于海面表面浅层的扰动。一种 alternative 是看持有上游资源品的产地资产或者股票。

第二是服务通胀。服务通胀不适合用资本来投资分享,更适合劳动力来分享收益。对个人来说,在长期向上的行业中积累经验、积累资源,站在牌桌上,这样自然而然地享受到服务通胀的红利。